長年会っていなかった父と再会して

── ちなみに今、お父さまとの関係は…?

松村さん:10代のころは会っていましたが、それ以降は連絡が途絶えていました。最近、親族の葬儀で何十年ぶりかに再会し、「お元気ですか?」とあいさつを交わしましたが、離れていた時間があまりに長くて、お互いに距離を埋めるのは難しいですね。元気でいてくれたら、それでいいかなと思っています。

── そうだったのですね。子どものころの家庭環境は、ご自身の家族観にも影響を与えていると思いますか?

松村さん:たしかに、幼いころに育まれる「心の根っこ」は大切だと思います。でも、それだけで人生や家族観が決まるわけではないと思うんです。いろんな人と出会い、影響を受けながら、人は少しずつ形づくられていく。価値観や感情だって変わっていくものですから。だから、家庭環境がどうであれ、「家庭を持ちたい」「持ちたくない」と必ずしも結論が出るものでもないと思っています。家庭に恵まれなかった人が、素敵な家庭を築いているのを見て憧れることもありますし、正直「持たないほうが気が楽かもしれない」と思ったり。どちらにも揺れている自分がいるんです。

人はひとりで生まれて、ひとりで死んでいく。そういう感覚がどこにあります。もちろん実際には、両親がいなければ生まれてこなかったわけだから、完全にひとりではないけれど、家族がいても最終的にはひとりで死んでいく。だから寂しくない。そういう感覚がずっとありますね。

── 子どものころから、そういう感覚があったのでしょうか。

松村さん:祖母や周りの大人たちから愛情をたくさん注いでもらっていたので、寂しさを感じた記憶はないんです。ただ振り返ると、心のどこかに「諦め」のような気持ちがあって、それを感じないようにしていた部分はあったのかもしれません。

── 孤独とずっと向き合ってこられたのかもしれませんね。

松村さん:あるとき出合った言葉が、今でも心に残っています。写真家で作家の藤原新也さんの著書『メメント・モリ』に出てくる、「人間は犬に食われるほど自由だ」という言葉です。これは、インドのガンジス川のほとりで野犬に遺体が食べられている光景を目にした経験から生まれたものらしいのですが、僕はなぜかこの言葉に救われたんです。

誰かにめんどうを見てもらわなければ最期を迎えられないわけじゃない。野垂れ死ぬ自由だってある。自分の人生なのだから、自分で背負って、自分で終えていい。そう思ったとき、少しだけ心が強くなった気がして。仮にすべてを失ったとしても、「まあ、それも自分の人生かもしれない」と思える自分がいるんです。

…

幼少期から祖母とふたり暮らしだった松村さんですが、高校3年時に祖母が脳梗塞で倒れて以来、学業と芸能活動を続けながら20年にも及ぶ介護生活を続けることに。2014年にヤングケアラーだったことを公表。自分の介護生活を語ることで、同じ境遇で苦しんでいる人を1人でも減らしたいと、その経験を語り続けています。

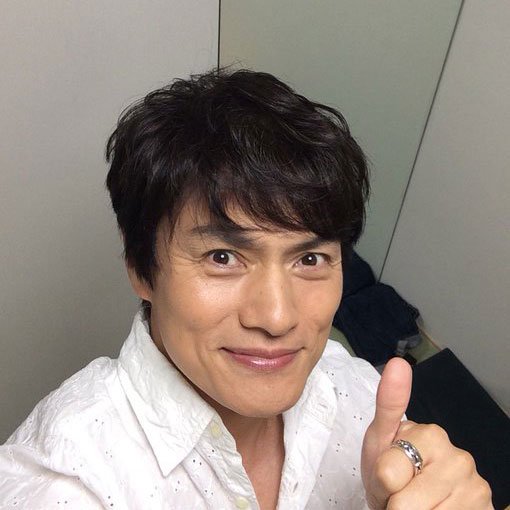

取材・文/西尾英子 写真提供/松村雄基