明日死んでもおかしくない状況にまでなって

── ご家族も安藤さんご自身も、心身ともに疲弊していったんですね。

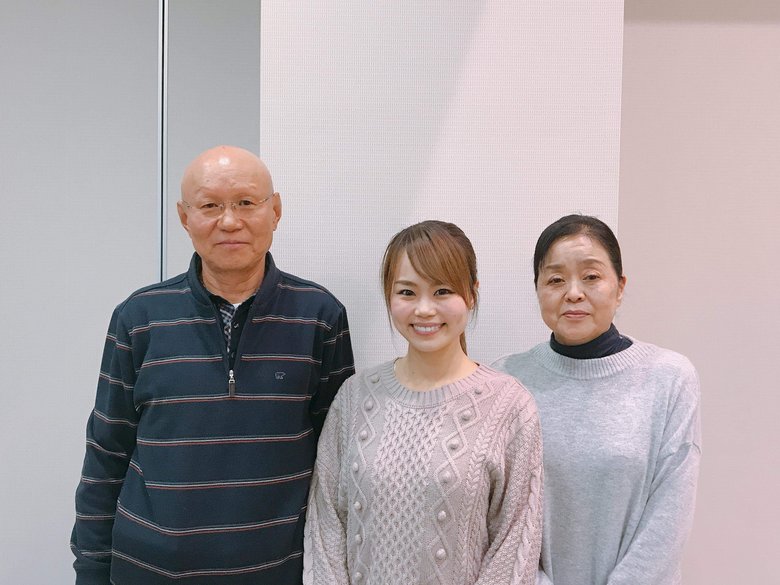

安藤さん:自分自身の体がしんどく、そのころの記憶があまりないのですが、父、母、姉、みんな気持ちがすり減っていた様子は覚えています。母は私の病院へのつき添いでつきっきりになるため、ふつうに学生生活を送っていた5歳上の姉は寂しさがあったと思います。まだ「家族みんなで一緒に頑張ろう」という方向へは向かっていなかったですね。

私の心身が限界を迎えたころ、もともと入院していた病院から設備の整った病院へ転院することになったんです。このとき、私は栄養不足から生存を危惧されるような状態だったので、家族は「最後に私がやりたいことをやろう」と、川遊びに連れていってくれたんです。ただ体力がなくなり、帰るころには意識を失って。気づいたら転院先の病院にいました。

ここで出会った先生は、家族にも徹底的にカウンセリングをしてくれました。以後、私たち家族が変わっていくことになります。

── ご家族はどのようなカウンセリングを受けていましたか。

安藤さん:家族としてどう向き合うかなど、家族が接する時間も治療には関係してくるとアドバイスをされました。これは後々聞いた話なのですが、母と先生だけのカウンセリングで「面会は必ず1日2時間」と決められていたみたいです。意識を失っていまにも死にそうなときでも、「この決められた時間以外は絶対に来ないでください」と。「死にそうになれば、お母さんが面会に来てくれる」と私が思うと、どんどん危ない方向にいってしまうからと言われたそうです。

また、母は書道の先生をしていたんですけど、「仕事を辞めないように」とも言われていたようです。家族みんなの意識が私だけにならないように。患者を支えていくためにも、家族が学業や仕事など自分の生活をしっかり行い、自分の時間も持つようにアドバイスしてくれていて。「家族で取り組む治療」のため、先生は全面的にバックアップしてくれましたね。すれ違いや隙間のあった母との関係性も変わっていきました。