虐待が「バレちゃった」全身一気に血の気が引いて

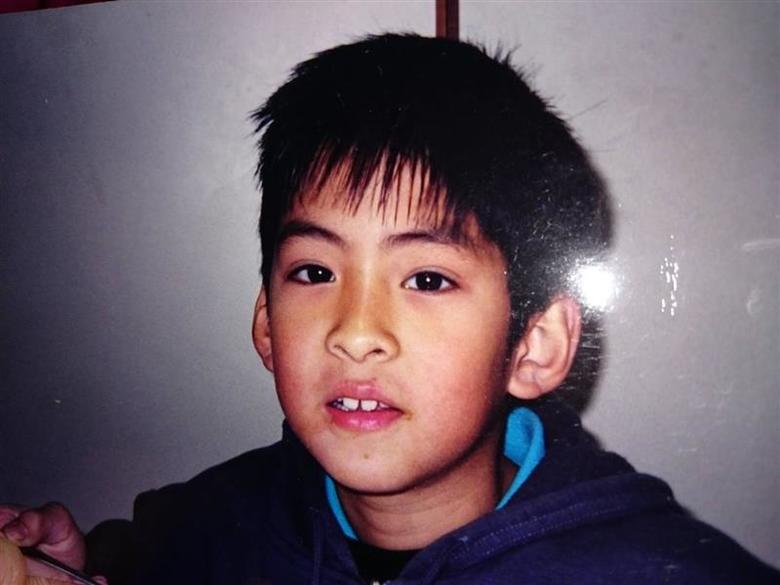

── ブローハンさんが4歳のころ、お母さまは再婚されましたが、それ以降は義父からひどい虐待に遭ったそうですね。

ブローハン聡さん:はい。毎日、「死ぬかも」と思っていました。水の中に首をつかんで沈められたときは、目を開けると水越しに見える電球が太陽や光のように見えて、「これもう死ぬわ」って。義父からはいつも殺意を感じるような殴り方をされていたので、自分の心を守るために無心になっていました。虐待されている身体から心をあえて引き離すようにしていたんです。そうすれば、痛いことをされても「痛い」「つらい」と思わなくてすむから。そんな感じで、暴力が終わるまで少し離れたところから客観的に自分を見る感覚が、いつの間にか当たり前になっていました。

でも、11歳のときに、学校の担任の先生が虐待に気づいたんですよ。あのころは、毎日のように義父から服で隠れる部分をライターであぶられ、火傷をしていて。お尻が痛くて椅子にうまく座れなくなり、痛いところを避けて座るんですが、そうするとどうしても姿勢が斜めになっちゃう。そんな僕の姿を見ていたんでしょうね、先生が急に僕を呼んで、教室の外に連れていったんです。すると、ほかの先生や副校長先生、校長先生まで僕のまわりに集まってきて、僕のお尻にある火傷のあとが見つかって。そのまま児童養護施設の職員さんが迎えに来て、保護されました。あのとき先生が気づいてくれなかったら、僕は生きていなかったんじゃないかと思っています。

でも、子どもだった僕は、「バレちゃった」って思ったんですよね。一瞬で血の気が引いたのを今でも覚えています。自分が悪いわけではないのに。

──「バレた」というのは、家に帰ったら、義父からもっとひどい仕打ちを受けるという不安から出た思いなのでしょうか。

ブローハン聡さん:そうです。だって、僕の子どものころの人生は義父にコントロールされていたので。家に帰ったら、母は仕事でいないから、自分と義父だけの世界の中で一方的にやられる。そんな日常に支配されていたから、先生が虐待に気づいてくれて義父からの暴力を打ち明けたときも、最初に浮かんだのは、「もっとひどい虐待が起こるかもしれない」という恐怖心でした。しかも、その矛先がお母さんにも向けられるんじゃないかと。そのことがいちばん怖かった。

でも、学校で虐待のあとを見つけてもらった後は、家には戻されることなく児童養護施設で暮らすことになり、本当に助かりました。僕はその日、初めて安心して眠れる夜を経験したと思います。