持ち運びできる「おりん」で「チーン」と

── 小さな子どもを抱えながらの離婚調停。想像を絶する日々だったと思います。どんなふうに自分の心を支えていたのでしょう。

岡野さん:精神的に追いつめられ、メンタルはボロボロ。そんなとき、「そうだ、夫を亡き者にしよう」と思い立ったんです。勝手に戒名をつけて、電池式のろうそくを並べ、腹が立つたびにチーンと勢いよく「おりん」を鳴らして「ご愁傷様です」と手を合わせるんです。私のできる精一杯の仕返しでした。持ち運びできる小さなおりんも買って、ストレスがつのるとカバンから取り出して鳴らしまくってましたね。

── 想像すると、なかなかシュールな光景です…。

岡野さん:はたから見たら滑稽ですよね(笑)。でも、それくらいしないと心が持たなかったんです。浮気されたことで、「女としての魅力がないのかな」と、自己否定のループにも陥りました。どうにか自信を取り戻したくて、思いきってほかの男性と会ったこともあります。そのうちのひとりで、12歳年下の大学生に「そんな浮気男、もう離婚しているし、あなたから捨てた気持ちでいればいいんじゃないですか」と言われ、目が覚めました。

── 壮絶な離婚経験が、今の「離婚カウンセラー」という職業につながっていったのですね。

岡野さん:当時は、離婚の相談ができる場所なんてなかったんです。だから占いに行きまくったり、宗教にも頼りました。わらにもすがる思いだったんです。意を決して弁護士に相談に行くと、「離婚する覚悟が決まってから来てください」とあしらわれ、「本当は離婚したくないんです。こんな旦那だけど、やっぱり好きなんです」と泣いてしまったこともありました。

そのとき、思ったんです。何も知らずに離婚に向き合うのは、これほど大変なものなのかと。知識という武器を身につけなくてはやられっぱなしになると痛感しました。もしも「ここに行けば助けてくれる」という安全地帯があれば、私の人生は違っていたかもしれない。誰もいないなら私がやろう。その気持ちが、今の活動の原点になっています。

「離婚カウンセラー」は世の中にない肩書だったので、世間の偏見があり、浸透するまでには長い時間がかかりましたが、今では夫婦のトラブルを相談する際の選択肢として、定着しました。時代の流れを感じますね。

…

自身のドロ沼離婚の経験から、離婚カウンセラーの道を歩みはじめた岡野さん。しかしこれまでにない肩書きゆえ、「人の不幸に乗じている」など、当初は偏見が強かったそう。「離婚させるのが目的ではない」といくら説明しても、周囲に耳を傾けてもらえず、わかってもらうのに10年以上の時間を要しました。しかし、そんな批判に負けず、信念を持って活動を続けてきました。これまで支援した相談者の数は35年間で延べ4万人にも及ぶそうです。

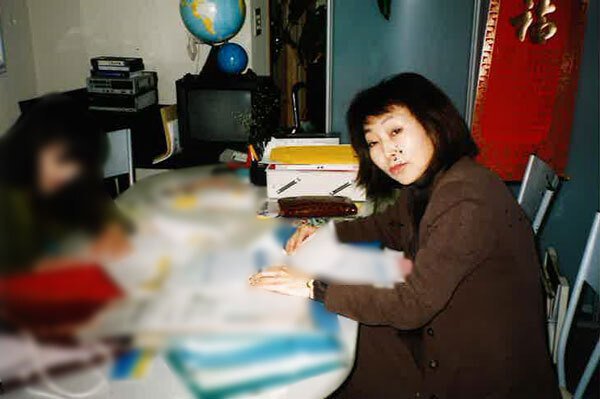

取材・文/西尾英子 写真提供/岡野あつこ