「僕は僕でいい」

── アメリカンスクールでの高校生活はどうでしたか。

カビラさん:先輩後輩のようなものは基本的になく、ルールは明快で。説明を求めれば説明が受けられることはよかったのですが、やはり自己決定をする機会が増えました。なぜあなたはこういう判断をしたのか、なぜあなたはこういう選択をするのか。自分の行いを相手がわかるように説明する必要があります。

自由には責任を伴うということ実感しました。ハリウッド作品を見て、「アメリカのハイスクールっておもしろそう!自由そう!」と一度は思うじゃないですか。いやいや、あれは映画の世界ですからね。髪型に対する校則などの厳しいルールがないから、なんとなく自由で、なんかよさそうと思っても、みんな同じティーンエイジャーです。みんな自分が何者で、何をしたくて、どんな友人関係を築きたいかという難しさのなかに生きています。思春期特有の悩みというのは、古今東西一緒なんだということも知る機会になりました。

通っていたアメリカンスクールは、大学進学が前提だったので、どの子も内申点も意識して学校生活を送っていました。自暴自棄になって将来を棒に振るような生徒はおらず、自由ではあるけれど、一定の枠の中でしっかりやっていくという子が多かったですね。

── 環境を変えて見えてくる世界が変わったんですね。

カビラさん:学校は、期限つきだからみんな我慢しちゃうんだろうなと思います。嫌なことがあっても「この3年間、辛抱すればいいや」と思ってしまいがちです。「ちょっと今、部活がしんどいけど、必ず終わる」とか、期限つきの理不尽だからこそ、戦ってまでそこから抜けださない。今はSNSが発展しているので、自分の置かれた環境と他者の状況を確認できてしまいますよね。期限つきだからと我慢している子もいれば、抱えきれない子が出てしまうのも、当然だと思います。

── 当時の友人関係はいかがでしたか。

カビラさん:友達がたくさんできました。母がいるときに家で話すときは基本的に英語だったのでコミュニケーションにも特段の問題はありませんでした。日本国籍の子も、親同士が違う国の子も、アメリカから来た子もいましたし、宣教師の子弟で日本生まれのアメリカ人の子もいました。日本語がわかる子は少なかったのですが、その環境に溶け込むことはスムーズでした。それに、そんな環境にいると、自分が何人(なにじん)かなんて決めなくていいんじゃないかと思えました。「僕は僕でいいんじゃないの」というのが高校時代に得られたことです。自分を認めることは他人を受け入れることにも繋がりました。「あなたはあなたでいいし僕は僕でいいですよね」って。

── その生き方は現在にも繋がっていそうですね。

カビラさん:人間は経験の生き物なので、過去の出来事に縛られることもあると思うんですが、僕にとっての当たり前があなたにとっての当たり前でない可能性があるということはずっと忘れない方がいいのかなと思いながら生活しています。勝手に自分の中で枠を作らないこと。その方がみんなが自由で楽しい生き方ができるという思いは、仕事や普段の生活にも活きています。

…

高校卒業後は国際基督教大学(ICU)に進学したカビラさん。その後、新卒で音楽関係の会社に就職しますが、6年後に退職。開局からラジオ局「J-WAVE」のパーソナリティーとして活動しています。約40年同じ仕事を続けられている理由を「仕事をおもしろがること」だと話すカビラさん。ここ数年は相手が求めている想定内の「カビラ節」を超えていくことを意識しているそうです。

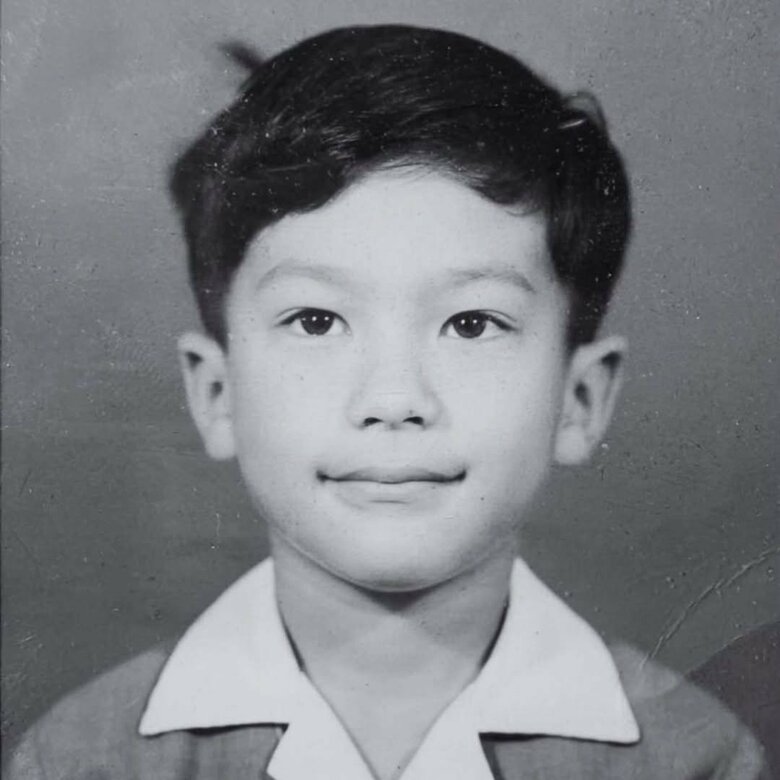

取材・文/内橋明日香 写真提供/ジョン・カビラ