── 1972年5月15日に沖縄が日本本土に返還された当時は中学生だったと伺っています。

カビラさん:首里中学の2年生でした。当日、担任の先生から「沖縄は返還されるけれども、土地が全部返ってくるわけではない」という話がありました。米軍基地は変わらないが、日本の自衛隊がやってくるというような話をされたのも覚えています。返還後も普段の生活の面で変わったことは特になく、学校生活もそのままでした。

── 当時どんなことを感じていましたか。

カビラさん:返還前も当時の先生たちが沖縄の返還運動のデモに参加するために、授業が自習になることがありましたし、小学校高学年になると、自分が置かれている状況を肌で感じるようになっていました。米軍の犯罪や米軍基地があることによる安全面の懸念も見聞きしていましたし、コザ暴動(1970年12月、米兵が起こした交通事故をきっかけに群衆が起こした反米運動)という非常にシンボリックな事件が発生して、生まれて初めて号外というものを見ました。肌感覚として小さいころから培われていたこともあって、父も母も僕も必ず沖縄はいつか返還されるべきだという気持ちはありました。

── お母さんは米軍基地内で働いていたそうですね。

カビラさん:今は亡き母はアメリカの大学院で修士をとり、沖縄では米軍の子どもが通う学校で、小中高すべての先生の経験を持っている人でした。最後は高校の社会科の教師でした。母の口から直接聞いたことはないのですが、きっといろいろ思うところがあったのではないかなと思います。日本の敗戦後、アメリカに統治されている場所に働き口があって、そこに生活の基盤を置きながら子育てをするというのは複雑な思いがあったのではないかなと思います。

── 今日で沖縄が日本に返還されて53年目になるのですが、沖縄にルーツがある立場として思うことはなんですか。

カビラさん:みなさん旅行などで沖縄を訪れる機会もあるかと思いますが、本島南部の平和記念公園には1度ぜひ行っていただきたいです。県民の4人にひとりが亡くなった沖縄戦とはどんなもので、なぜそれが防げなかったのかということを日本に住む者として知っていただきたいです。平和記念公園には平和の礎という、全戦没者の名前を刻んだ場所があるのですが、こちらは国籍や軍人、沖縄の一般の人といったことは問わずに、名前が刻まれています。犠牲になった方すべてということに着目していただきたいですし、戦争でどちらか一方の側に立つのではなく、犠牲になったすべて方を悼むことが、平和を追求する思いに繋がるといいなと思っています。

「国破れて山河あり(大きな混乱があっても自然は存在し続ける)」という中国の言葉がありますが、敗戦後、台湾から沖縄に戻ってくる船の上で私の祖母が見た沖縄は「山河も残っていなかった」という話を聞きました。それほどに戦禍ですべてが奪われてしまったということだと思いますが、ずっとその言葉が胸に残っています。実は僕も、沖縄戦に関する話を直接聞く機会がなかなかなく、自分で調べて記憶に刻むようにしているのですが、それを子どもの世代、そしてまたその次の世代にも伝えていかなくてはならないと思っています。

…

沖縄返還後、父親の仕事の転勤で東京に引っ越すことになったカビラさん。日本の学校で義務教育を終えたあとは、アメリカンスクールに通う決断をします。国籍や環境がさまざまな友達と過ごすなかで、「僕は僕でいいんじゃないの」という学びを得たそう。自分を認めることは他人を受け入れることでもある、そうした生き方が今にも繋がっているそうです。

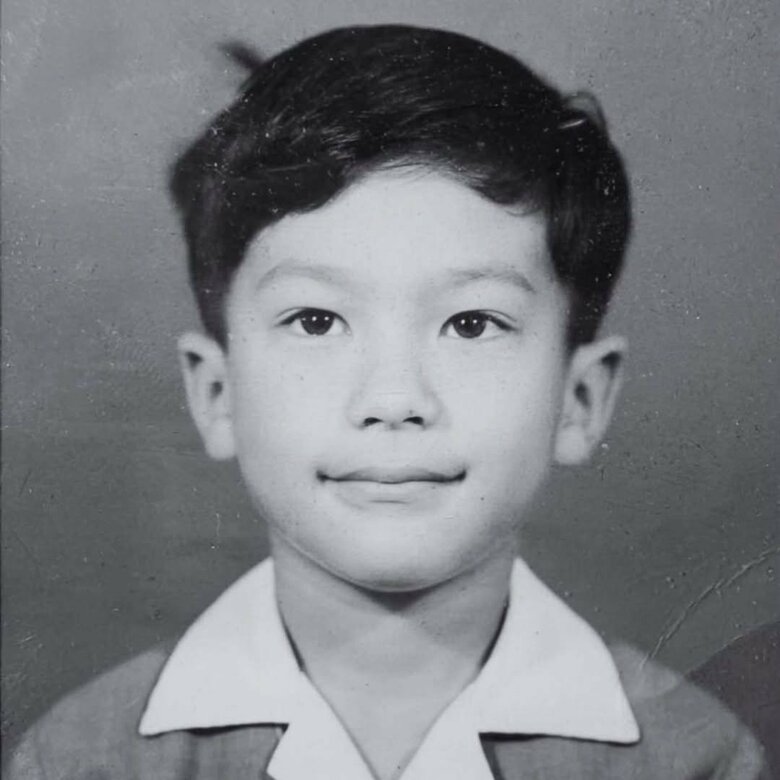

取材・文/内橋明日香 写真提供/ジョン・カビラ