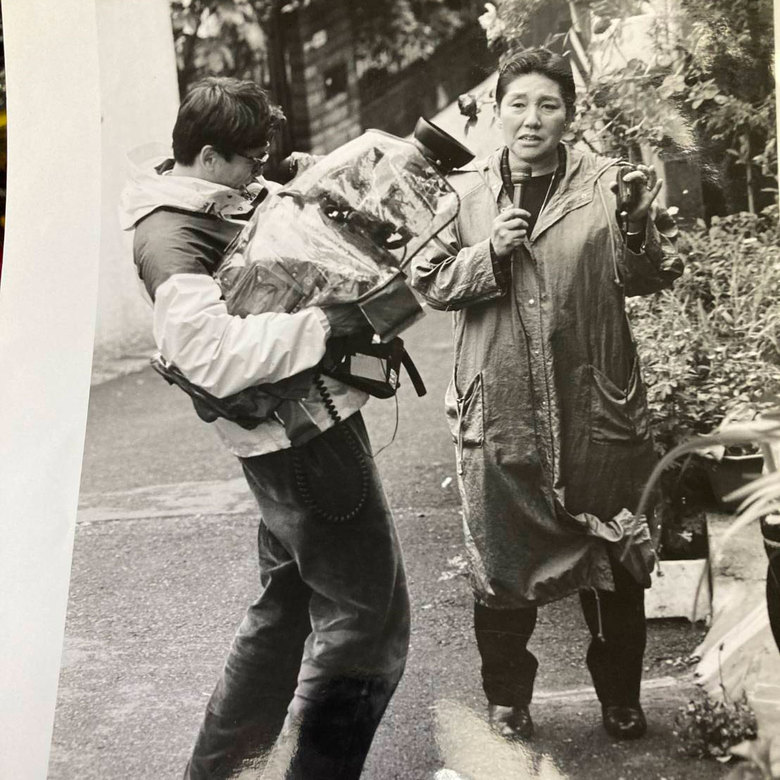

昭和から平成にかけて第一線で活躍した東海林のり子さん。ワイドショーの芸能リポーターとして飛び回った現場では、「低俗なワイドショーには…」と取材を拒否されたことも。それでも東海林さんがマイクを向け続けたのには、ある思いがありました。(全4回中の1回)

500倍の狭き門を突破してニッポン放送に入社も

── 大学卒業後の1957年にニッポン放送にアナウンサーとして入社した東海林さんですが、アナウンサー職を志した理由は?

東海林さん:最初からアナウンサーになりたかったわけではまったくなくて、女性を公募している企業であれば最初はどこでもよかったんですよ。そもそも、私が学生だった1950年代は「女は勉強なんかしなくていい」と言われる時代でした。大学に進学する子なんてごく少数だったし、就職するにしても「お父さんのコネで入社しました」という女性がすごく多かった。私の高校から大学に進学したのは1人だけでしたしね。

でも私はそういう空気がどうしても嫌で、何とか自分で勉強して、働きたいという気持ちが強かった。昔からずっと働くことへの強い憧れがありましたから。だから、とにかく女性を公募している企業がないかと探しながら就職活動をしたのですが、そのなかでたまたま採用されたのがニッポン放送だったんです。

── 昔も今もアナウンサー職は花形ですから、倍率も相当厳しかったのでは?

東海林さん:私の代は約2000人が受けて、男女各4人、計8人がアナウンサー職として採用されました。なんで自分がそんな高倍率をくぐり抜けられたのかは、今でもさっぱりわからない。たぶん、声がデカかったからじゃないかしら(笑)。しかも、いざ入社してみると、私以外はみんなアナウンス学院や放送研究会などでトレーニングをしっかり積んできた人たちばかりだったんですね。私はまったくのゼロからのスタートでしたから、入社後に「青葉(旧姓)、お前はいつまで経ってもなんでできないんだ!」と怒られてばかりでした。

同期8人のなかでは自分はビリで才能がない。最初からその自覚がありましたから、あとはもう努力するしかない。だから、どんなに小さな仕事やしんどい仕事でも、ひたすら全力で取り組みました。荒れ狂う台風の現場リポートであっても「なんで私だけがこんなつらい思いをしなきゃいけないの?」とはいっさい思わなかった。「この仕事は私だけにしかできない」という気持ちを常に持ち続けてきたことが、結果的によかったのかもしれません。そのおかげなのか、働き始めてから割とすぐに仕事への愛着や誇りも生まれました。