夫婦は子どもとは違って血の結びつきはありませんが、ときにそれ以上の絆をもつケースもあるでしょう。長い闘病生活は他人が想像できるほど簡単ではないなか、根津甚八さんが、最期に妻へこぼしたひと言は愛情に満ちていました。(全3回中の2回)

夫の闘病生活の閉塞感と介護疲れで不安神経症に

── 昭和を代表する俳優だった根津甚八さんが亡くなられたのが2016年。妻として、長い闘病生活を支えてこられました。

根津さん:30歳で結婚後、ほどなくして彼がさまざまな病気を患い、69歳で亡くなるまで約15年間、闘病生活が続きました。子どもにも恵まれ、幸せな時間もたくさんありましたが、甘い結婚生活を楽しむ間もなく、彼が病気になってしまったので、2人で旅行に行くというささやかな夢さえも叶いませんでした。いまでもあのころの日々を振り返ると、胸がギュッと締めつけられるような気持ちになります。正直、当時に戻れと言われても、つらすぎてムリです。思い出話を笑って語れるようになるには、もう少し時間が必要なのでしょうね。

── 病気は本人がいちばんつらく大変だとはいえ、支える側も心身が疲弊してしまうものです。実際、仁香さん自身もメンタル不調に陥ったそうですね。

根津さん:この状態がいつまで続くのだろうと絶望的な気持ちになり、閉塞感と介護疲れから「なぜ私ばかり…」と夫に当たってしまったことも。心療内科で「不安神経症」と診断され、薬を処方してもらっていた時期もありました。

── 2010年には、仁香さんが手掛けた根津甚八さんの自伝が出版されました。そもそもなぜ闘病中に自伝を出版しようと思われたのでしょうか?

根津さん:車椅子で病院に行く途中を写真におさめようと記者が張っていたり、私がすっぴんで買い物をしているところを撮られたりと、週刊誌の執拗な取材にはかなり悩まされました。必死で彼を守ろうとしてきましたが疲れ果ててしまって。そこで考えたのが、私が表に出て話すことでした。秘密にしているから「なにかあるんじゃないか?」と勘繰られ、メディアはスクープを撮ろうと躍起になる。だからそこで私が、ワイドショーにも出ました。これ以上、憶測で書かれるのが嫌だったんです。

そんなころ、出版社から「自伝本を出しませんか?」と話をいただきました。本を出せば「その件は本を読んでください」で終わるし、間違った情報も出なくなる。当初は本人が書く予定でしたが、闘病中で負担が大きいため、夫や彼と親交のあった方に取材をして私が書くことになりました。恩人である唐十郎さんを始め、彼の人生に深く関わってくださった方全員に取材をお願いしたので、1年ほどかかりましたね。

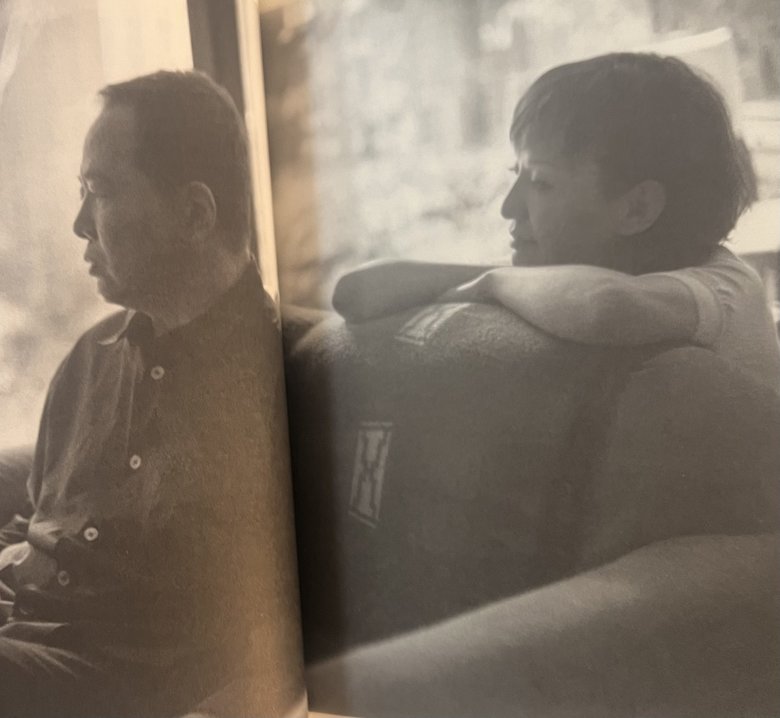

芝居のことを話すときの夫はすごくうれしそうでした。それまで自分の作品を家で見ることを頑なに嫌がる人だったのに、出演した大河ドラマ『黄金の日日』(1978年)を自ら取り寄せて家族で見ることに。私も若かりしころの彼の作品を見るのは初めてで「こんなに魅力的な俳優だったんだ」と驚き、画面にくぎづけになりました。取材や映像をみるにつれ、いろいろな思いが沸き上がり、彼に対する気持ちが変化していきました。本を作る作業は、私の知らなかった「根津甚八」をたどる旅のようでもありましたね。