天気が悪くなるときや台風が近づくと、頭痛や関節痛、腰痛など。気圧や天候の変化によって生じる痛みは「天気痛」と呼ばれ、まだ解明されていないことが多いといいます。「天気痛予報」の開発に携わり、ウェザーニューズ予報センターで天気痛予報を担当する気象予報士の大塚靖子さんに、天気痛の要因となる気象条件について聞きました。

天気痛に悩む人は国内で1000万人以上

── 天気痛という自覚がなく、なんとなく「天気が悪いと、頭痛がする」という認識の方も多いかと思います。まずは、天気痛の基礎的な部分から教えてください。

大塚さん:「天気痛」というのは病名ではなく、「慢性痛に天気が絡んだ複雑な痛み」という症状が出る状態を指す通称です。

主に気圧の変化によって、症状が起きやすくなるとわかってきましたが、いろいろな条件があります。また、人によって症状もさまざまで、解明されていないことが多いです。現在、国内では1000万人以上が、天気痛による不調があると推定されています。

天気痛という言葉ができる前から、「天気が悪いと古傷が痛む」という方がいました。それは恐らく天気痛で、偏頭痛をお持ちの方や骨折の経験がある方、リウマチの方などが、気圧・天候の変化による痛みが出やすい傾向があると考えられています。

── どういった気象条件で、天気痛は起きるのでしょうか?

大塚さん:季節や気温の影響もありますが、これまでのデータや検証結果から、気圧の変化が大きな要因と考えています。

気圧は常に私たちの身の回りにあるのですが、目には見えません。同じように見えないものでも、暑さや寒さなら、服装やエアコンで調整できます。でも、気圧の場合は「この気圧は不快だ」と感じたとしても、逃げられないのが難しいところですね。

天気痛の主な原因となる気圧の変化は3種類

── 気圧の変化が天気痛の要因ということですが、どういう変化があると症状が出やすいのでしょう?

大塚さん:天気痛のリスクを高めると推測される気圧の変化は、3種類あります。

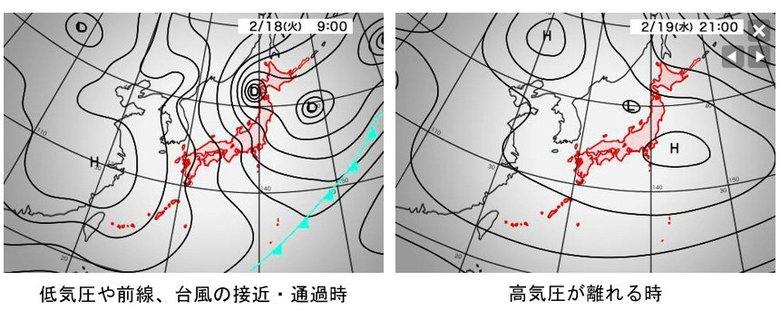

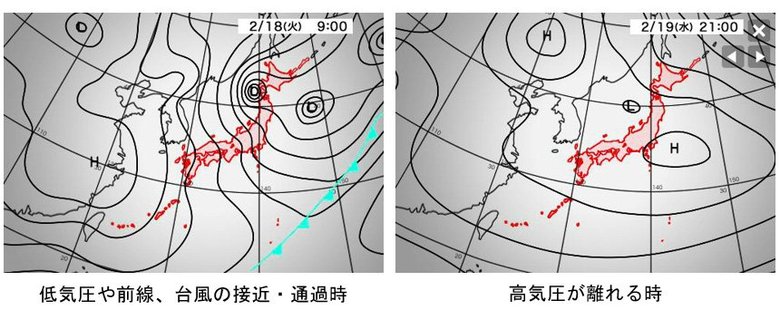

1つ目は、雨などを降らす低気圧や前線、台風が接近・通過する際や、高気圧が離れるとき、気圧が下がることで、天気痛を引き起こすと考えられます。

天気予報や気圧配置図から、「こういうときに、症状が出る」と、ご自身の経験で傾向を把握されている方もいると思います。

2つ目は、耳慣れない気象用語だと思いますが「大気潮汐(たいきちょうせき)」。「潮汐」というのは、馴染みのある現象だと潮の満ち引きなど、月の引力による変化はご存じの方も多いですよね。

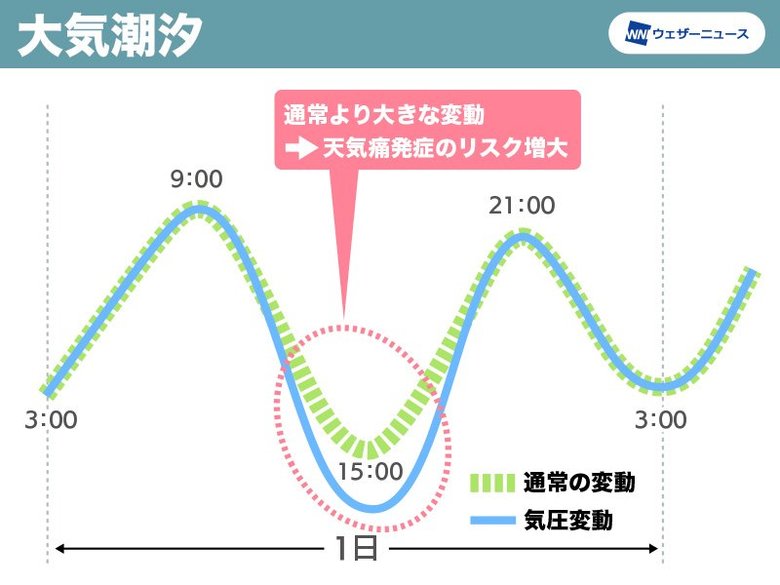

大気潮汐は主に太陽の光が地球の大気を暖めることで起こる、周期的な気圧変動です。通常は12時間周期で決まった気圧の変化があり、基本的には毎日同じ時間にアップダウンする波形が観測されます。

「天気痛予報」でリスク予測が可能に

ただ、太陽の熱で大気が膨張して気圧の変化が起きるため、日によって変動幅が大きくなることがあります。人間の体は昼と夜のサイクルに合わせて体内時計を調整するように「通常の変化」に適応するようにできています。このため、12時間周期の気圧変化のサイクルの“通常“からのズレが大きい場合に症状を引き起こすリスクが増えると考えています。

気象情報会社のウェザーニューズでは、気圧医学の第一人者・佐藤純医師と共同で開発した「天気痛予報」を2020年3月にリリースしました。天気痛が起きるリスクを予測し、さまざまな形で情報発信しています。

佐藤先生の患者さんや、データ収集に協力してくれているウェザーニューズの利用者の中にも、「いつも同じ時間帯に、症状が出る」という人は多く、そうした方々は大気潮汐の影響を受けている可能性が高いです。

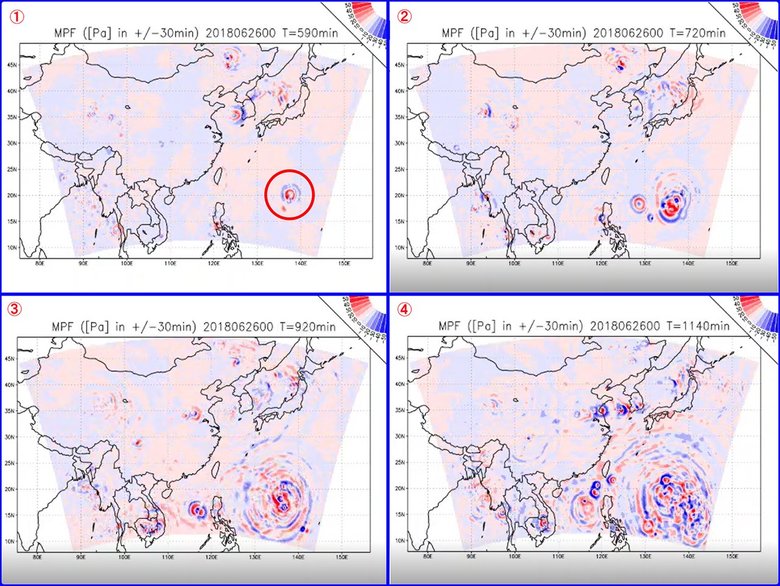

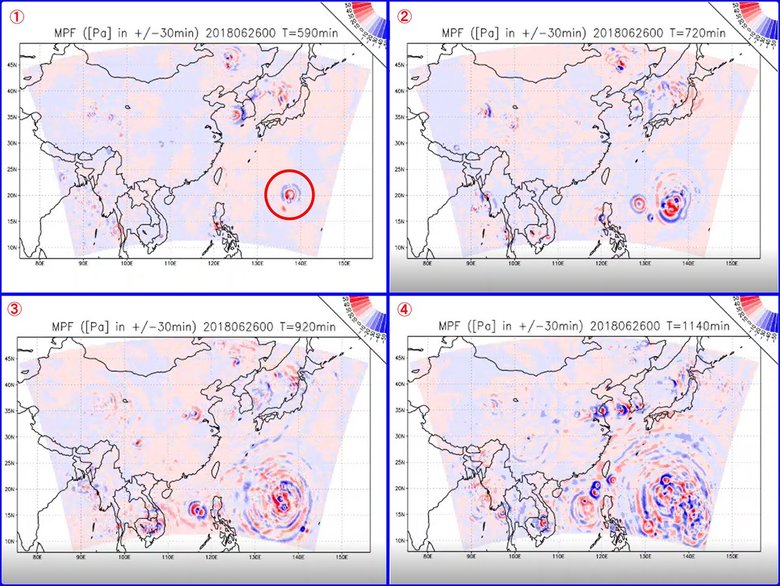

3つ目も、専門的な気象用語ですが「微気圧変動(びきあつへんどう)」。低気圧や台風などで発生する積乱雲の塊の周辺に起きる、小刻みな気圧の変化です。

通常時の気圧は1013hPa(ヘクトパスカル)ですが、この微気圧変動は1hPaあるかないかの変化。0.3hPaなど、天気図では埋もれてしまうほど小さい変化ですが、さざ波のように遠くまで押し寄せます。

この微気圧変動のさざ波のような気圧の変化の周期や、それが遠くまで届くかどうかは、大気の状態によって決まるため、低気圧や台風が発生したからといって、必ずしも遠くまで伝わるとは限りません。

微細な気圧の変動が遠くまで伝わる大気の状態になっている場合は、台風や低気圧が離れている段階から微気圧変動が伝わってきます。

例えば、台風が日本の南海上に発生し、フィリピン沖くらい離れているのに、天気痛の症状が出る方は、微気圧変動の影響を受けていると考えられます。

寒暖差や季節によっても影響の度合いが違う

── 天気痛に影響する気圧の変化は、3種類のいずれかに分類できるのでしょうか?

大塚さん:解明されていないことが多く、種類も1つだけでなく、2つ以上の影響を受けている方もいます。今はまだ検証を重ねていて、明確な分類ができる段階ではありません。

現在は天気痛のリスクを高める要素に、「3種類の異なるタイプの気圧の変化」が関係している傾向を掴み、検証をしているところ。きちんと分類するには、より長く、多くのデータを集める必要があります。

そうした背景もあって、現在の「天気痛予報」では、3種類ある気圧の変化を総合的に判断して予報を出しています。

── 気圧の変化以外に、影響する要素はあるのでしょうか?

大塚さん:例えば気温。寒暖差など、気温の差が激しいと自律神経が乱れ、不調の原因になることは、よく知られています。また、気象条件は年によって変わりますし、エリアによって、影響の受けやすさが違う場合もあります。

ただ、時期的なことでは夏場、日本付近は高気圧に覆われ、気圧の変化が抑えられることから、天気痛を引き起こすリスクが低い季節になります。

逆に、それ以外の季節は気圧の変化が起きやすく、特に秋は台風が発生した際に起きる微気圧変動の波が、遠くまで伝わることが多いです。台風が遠くにあって、日本に接近しなくても影響を受ける可能性が高いので、注意してほしいですね。

取材・文/鍬田美穂 画像提供/ウェザーニューズ