聞こえてくる「残すな」の声と幼少期の記憶

──「食べられない」という症状から、その後は内科と消化器科のあるクリニックに足を運んだそうですね。

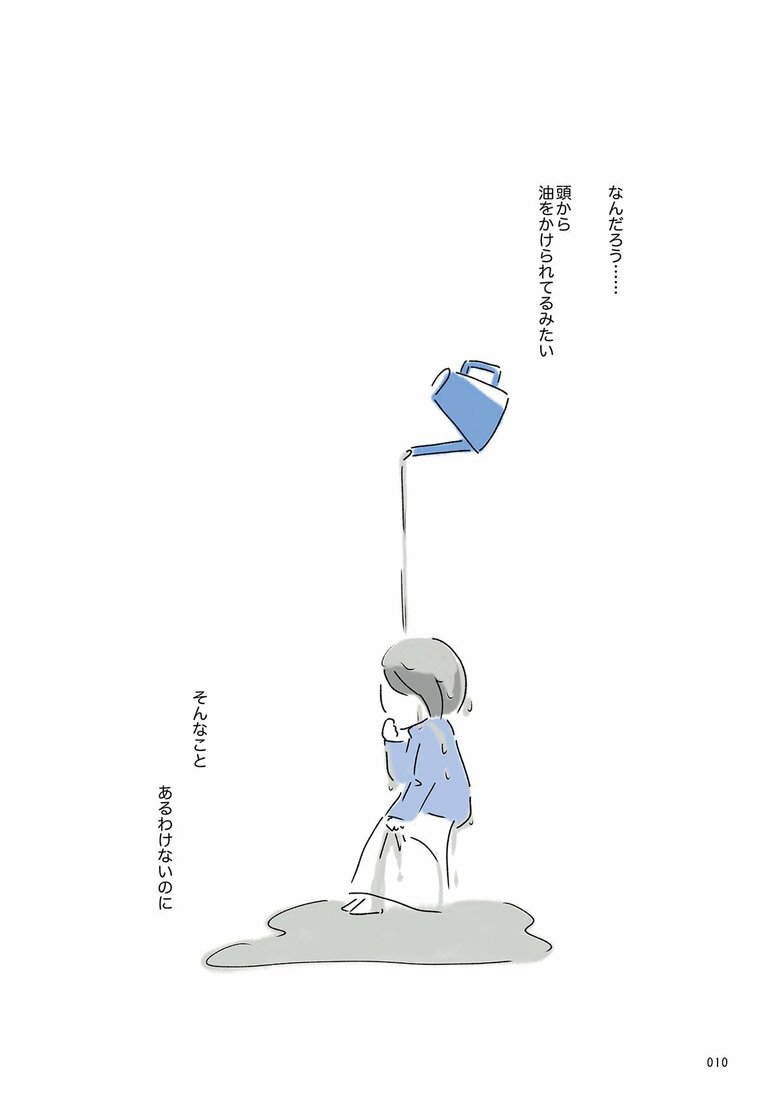

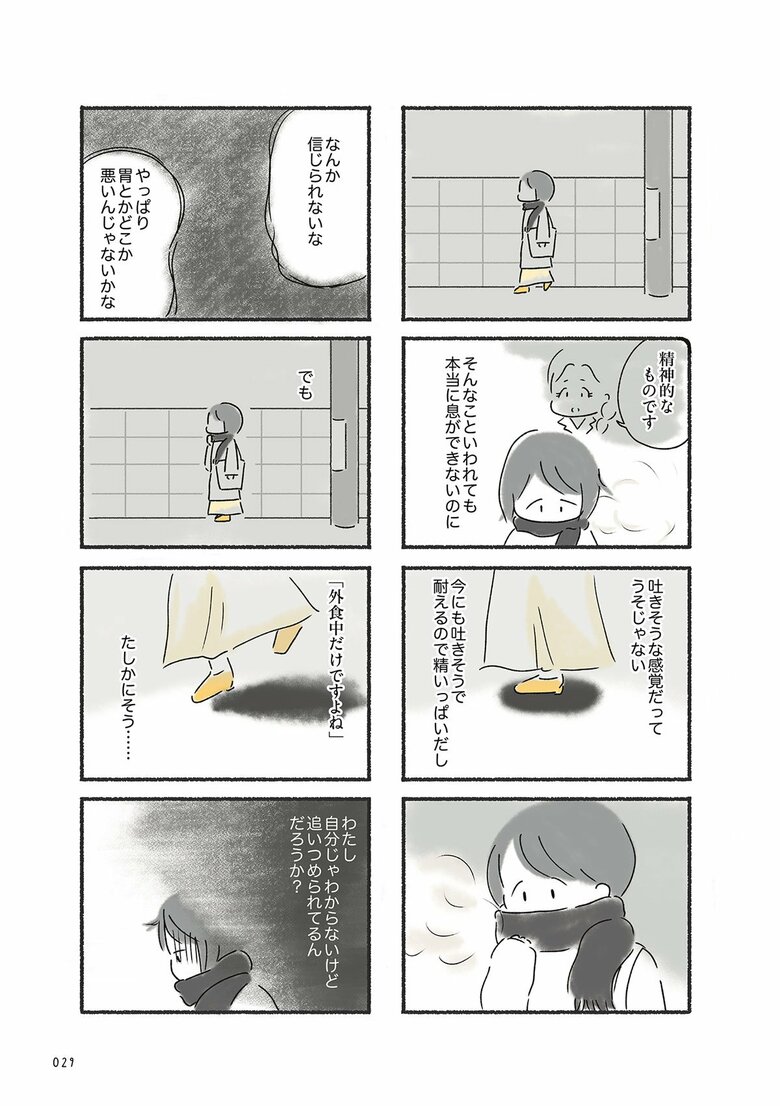

なつめさん:そこで言われたのは「胃腸機能でなく、精神的な部分が関係している」ということでした。それを聞いて、最初は自分の苦しみが医師にうまく伝わっていないのではとショックでした。でも、話を続けるなかで「症状が出るのは外食のときだけですよね」と言われてハッとして。

── 医師から精神的な部分が関係しているという話を聞いて、幼いころに父親から「残すな食べろ」と言われたことが症状に関係していたと、あとになって思うようになったそうですね。

なつめさん:そうですね。幼少期のころ、食事を残すと父親から「残さず食べろ」ときつく言われ、食べられずに泣くと「うるさい!食事中に泣くな!」と叱られ、家の外に出されたことがありました。当時ははっきり認識していたわけではないのですが、症状が出た原因のひとつかと思います。

── 刻まれた「幼少期のトラウマ」が悪いかたちで出てしまったのかもしれませんね。今はその過去をどう受け入れていますか?

なつめさん:父が生きてきたのは戦後の貧しい時代。当時も父なりにきっと、食べ物がどれほど貴重だったのか伝えたかったのだと思います。食事の尊さを伝えるのは間違ったことだとは思っていません。ただ、その「残すな」という強すぎる思いが、私には恐怖でしかなかったことも事実です。食事の場が楽しいものだと思えるのが私にとっては理想、残すことに罪悪感をもちすぎないよう心がけています。

「最後の通院」を終えるまでにかかった10年

── なつめさんの体に異変が起きてから通院を終えるまで、最終的に10年の月日がかかりました。どんな日々をおくりながら改善へと向かわれたのでしょうか?

なつめさん:私の場合、部署を異動してハードな環境で仕事していたことも影響しているのかなと。なので、自分の症状と生活をきちんと整理するために退職し、リセットしてうんと休みました。そのうえで、どんな場面で症状が出にくいのか、少しずつ自分を理解し、「大丈夫」と思える場面を増やしながら、治療を進めていきました。

外食が怖いと思い始めた当初はそれを隠そうとばかりしていましたが、親しい人に自分がの状況を話し、知ってもらえている環境に身を置くことが増えたのも、いい要因になっているのかなと思います。

── 今から2年ほど前、通院が終わってからなつめさんは「会食恐怖症」という言葉に出合い、自身の症状が当てはまっていると感じられたそうですね。「今、苦しんでいる方が救われますように」「症状を知らない方が知ってくれますように」との思いから、自身の体験談をコミックエッセイとしてまとめられたと伺いました。今、同じような症状を抱えている方に、どのような言葉を伝えたいですか?

なつめさん:同じような症状を長年抱えていた私も最近知ったというくらい、「会食恐怖症」はまだ認知度が低いため、当事者が周りに打ち明けにくいという課題があると思います。でも、ひとりで抱え込むと、食事の場を避けるなど、周囲とコミュニケーションを円滑にとりにくくなり、孤立した状態になってしまう場合があります。病院の先生、ご家族、ご友人など、「この人なら話を聞いてくれるかも」という信頼できる方にどうか頼ってみてください。

今は「会食恐怖症」の当事者同士が悩みを相談できるコミュニティもあるので、そういった場で打ち明けてみるのもいいと思います。どうかひとりで悩まないでほしいです。

また、「食べ物を粗末にしないでほしい」「しっかり食べて、丈夫な体になって」と子どもに対して親や周囲の大人が思うのは当然のことだと思います。でも、そうした言葉を投げかける際に、少し考えてみてほしいのです。そうした言葉が、知らず知らずのうちに食事の時間から大切なものを奪ってしまってはいないかと。食事は心も体も満たされるものです。食事を通して得られる「おいしい」「うれしい」「楽しい」「幸せ」という気持ちも、大切にしていけるといいなと思います。

取材・文:可児純奈 画像:なつめももこ