女子高生に「おばさんじゃん」と言われてショック

── お母さんが心身ともに健康でいるためにも、ひとりで抱え込まないことは必要ですね。

畠山さん:障害のあるなしに関わらず、私には「母親はこうあるべき」という考えがありました。自分が育った家庭では、母が父や私を置いて出かけたことは一度もなかったので、母親が子どもを預けて遊びにいくことなんて考えられなかったんです。

でも、亮夏と一緒に通っていたリハビリ施設で出会ったママ友たちは、ときどき子どもを預けて飲みにいっていました。「医療的ケアが必要な子を預けてまで、遊びにいくんだ」と最初はびっくりして。でも「一緒に行こうよ」と連れ出してもらったおかげで、価値観が変わりました。おかげで、自分らしい母親としてのありかたや、自分らしい子育てを考えるきっかけをもらえたと思います。

── 畠山さんにとって、自分らしいというのはどういうことですか。

畠山さん:ちょうどそのころ、ベビーカーを押して歩いていたら、通りすがりの高校生くらいの女の子たちに「なんだ、おばさんじゃん」と言われたことがあって。当時の私は20歳。「おばさん」と言われたことがショックでした。家に帰って鏡を見たら、ノーメイクでスウェット姿の自分は「これじゃあ、おばさんと言われてもしかたがない」と思いました。同時に「こんなの、なりたかった私じゃない」と思ったんです。

私は子どものころからおしゃれが大好きだったのに、育児を理由にそれを手放してしまっていました。「もっと自分の好きなことを大事にしよう」。そう思って、クローゼットにしまってあったピンヒールを引っ張り出しました。このころから、ひとりの人間としての自分と、母親としての自分を構築していったように思います。

──「ひとりの人間として」の時間はどのように過ごされましたか。

畠山さん:「当時は、四六時中亮夏と一緒にいたので、自分の時間はなかったです。リハビリ施設には毎日通っていましたが、家に帰ってくるとまたふたりきり。亮夏は相変わらず夜泣きがひどくて全然寝ないから、夜が来るのが怖くて怖くて。寝不足でイライラして、亮夏に「うるさい!」と声を上げてしまうこともありました。

「このままではあかん」と思って区役所に行って、「これ以上この子とふたりでいたら、殺してしまうかもしれません」と訴えました。そうしたら保育園に入園が決まって、私がお願いするまでもなく亮夏につき添いの先生をつけてくださったんです。ひとりで抱え込んで取り返しのつかないことになる前に助けを求めた自分に、今でも「グッジョブ!」と言いたいです。

── その通りですね。

畠山さん:亮夏が保育園に入ってすぐに、私は仕事を始めました。幼児用の教材を扱う会社に就職して、起業するまでの12年間勤めました。商品の使い方を説明したり、教材を買ってくださったお母さんからの相談にのったりする仕事はやりがいがありましたし、上司にも部下にも恵まれて、仕事は楽しかったです。

保育園に通うようになって、やっと亮夏を心からかわいいと思えるようになりました。それまでは、任務として必死で子育てをしている感じで、まったく余裕がなかったんです。離れる時間ができたことで「この子、こんなふうに笑うんだ」と見え方が変わりました。「おかえり」と心から言えている自分にホッとしました。

…

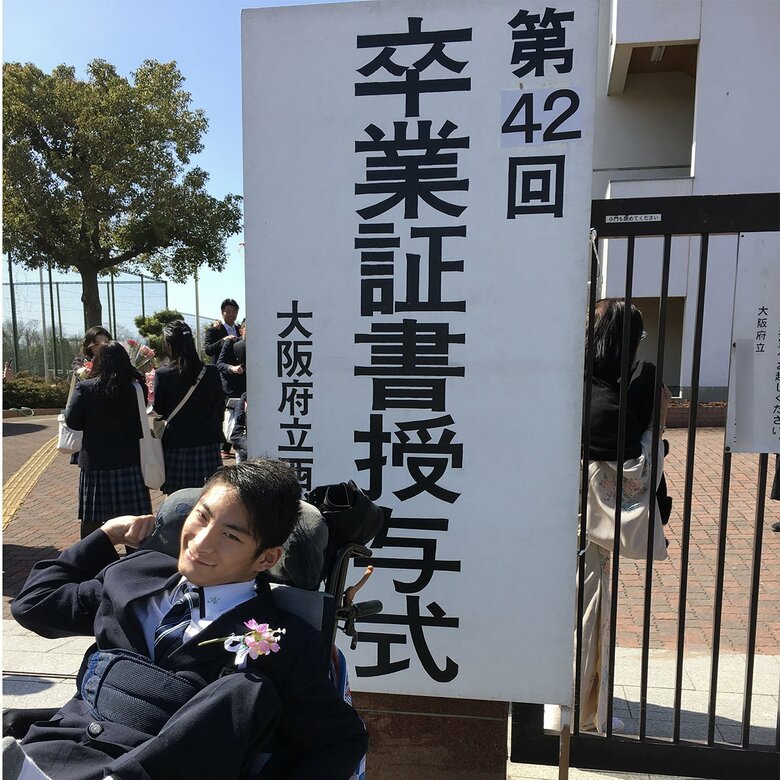

義理のご両親や保育園のサポートを得て、少しずつ自分の時間ややりたいことを取り戻していった畠山さん。現在25歳になった息子の亮夏さんは、親元を離れてひとり暮らしを満喫中。車いすで一人旅にチャレンジしたり、大学で講師をしたりといろいろなことに挑戦しています。

PROFILE 畠山織恵さん

はたけやま・おりえ。重度脳性まひの息子とともに一般社団法人HI FIVE設立。介護・医療従事者向け研修や、専門学校や大学での講師、講演などの活動を行う。著書に『ピンヒールで車椅子を押す』(すばる舎)。

取材・文/林優子 写真提供/畠山織恵