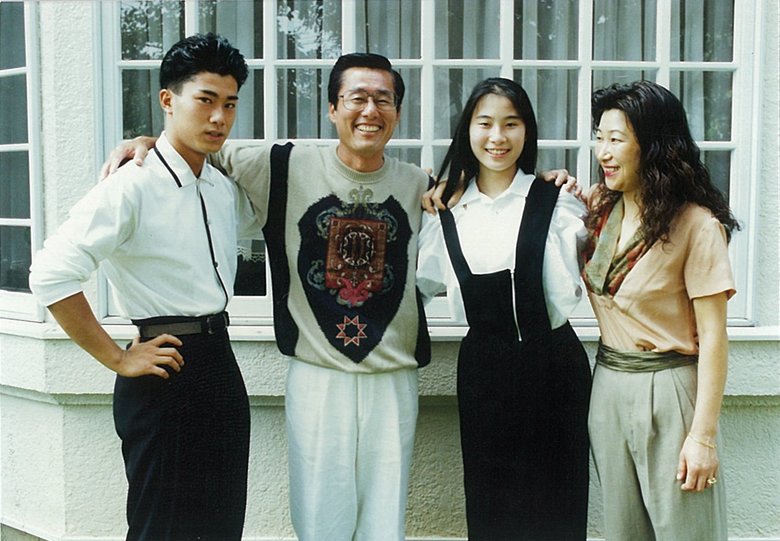

1985年に起きた日航機墜落事故。その飛行機に乗る予定だった逸見政孝さん一家は、直前で新幹線に切り替えたことで難を逃れます。13歳でその出来事を経験した太郎さんは、大人になってから改めて「命の尊さ」を噛みしめるようになったといいます。がんで亡くなった父の年齢を超えて、父から受け取ったバトンを息子に繋げると感じるそうです。

父が亡くなった年齢を超えた今

── 逸見政孝さんが1993年にがんでこの世を去られてから、30年以上の月日が経ちました。当時21歳だった太郎さんも現在53歳。父が亡くなった48歳という年齢を迎えたとき、ご自身の中でどんなことを考えられましたか。何か頭をよぎる思いなどはあったのでしょうか。

逸見さん:父が亡くなった48歳という年齢は、やはり僕にとって特別な意味を持つ数字でした。同じ年齢に並んだとき、「ここから先は父が見ることのできなかった景色なんだな」と感じる瞬間があり、自分がどう生きていくのかをあらためて考えるきっかけになりました。

そのころ、ちょうど息子が生まれ、命が次の世代へ受け継がれていくことを強く意識するようになったんです。父親としてどんな生き様をみせていくのか、その問いが自然と自分のなかで芽生えました。

── 太郎さんは16歳から留学されていたこともあり、お父さんとは親子でゆっくり過ごす時間は少なかったと伺っています。その経験は、ご自身の子育てにどんな影響を与えていますか。

逸見さん:影響はかなりありますね。父は仕事が忙しく、家ではあまり多くを語る人ではありませんでした。口にするのは、「飯、風呂、寝る」みたいな会話くらいで、いわゆる「昭和の父親」という感じでしたね。親子でじっくり対話をしたり、外でキャッチボールをしたりといった思い出が本当に少なくて、振り返ると寂しさを感じていた部分もありました。

そのぶん、親になった身としては息子とはしっかり向き合いたいし、コミュニケーションを大切にしたい気持ちが人一倍強いと思っています。息子は今、何でも知りたがる時期で、次々と質問攻めをしてくるのですが、できるだけめんどうくさがらずに、一つひとつ丁寧に向き合うようにしています。また、息子の様子を見ながら、「困っていることはないかな」とか、「今どんな気持ちでいるのかな」とか、できるだけ息子の気持ちを感じ取るようにしています。

── 実際にご自身の子どもを育てていくなかで、「これは父の影響だな」と、感じる瞬間はありますか。

逸見さん:言葉づかいですね。これはつい、口うるさく直してしまいます。息子はまだ小さいですが、「ら抜きことば」を使ってしまって「食べれる」と言ってしまうときなどは、気になってしまいますね。そんなときは、「食べられる」だよと教えたり。

父はアナウンサーだったこともあり、言葉に非常に厳しい人でした。家庭内でも「ちゃんとした言葉を使おう」という教育が徹底されていたので、その刷り込みが自分に残っているんだなと実感します。無意識のうちに、父から受け取ったバトンを息子に渡しているんでしょうね。