今だからこそ父と話したいことがある

── フジテレビのアナウンサーだったお父さんは、その後フリーに転身され、バラエティー番組でも活躍されるようになりました。そんな父の変化をどう見ていましたか。

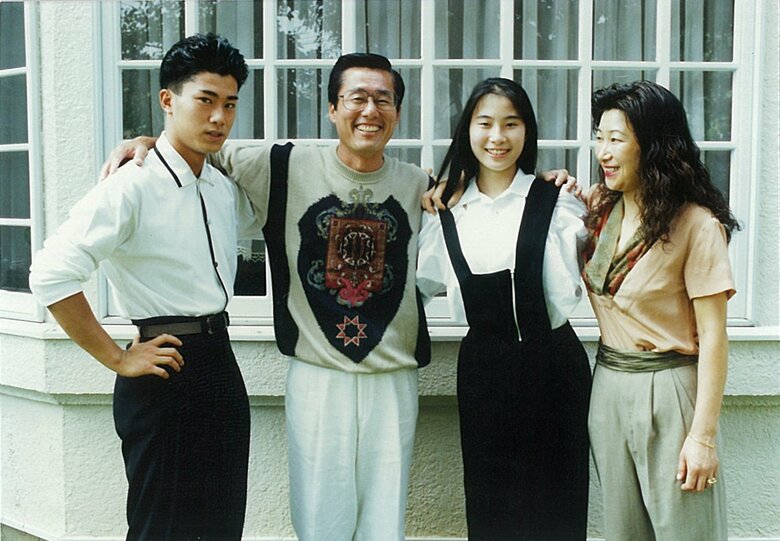

逸見さん:休暇で帰国したとき、テレビに映る父を見て驚きました。かつての「昭和のアナウンサー」の堅苦しいクラシックスタイルから一変、IKKOさんにヘアメイクを担当してもらうようになり、あか抜けた格好をしてすごく楽しそうに笑っている。ビートたけしさんと親しくさせていただき、「一緒にゴルフに行くんだ」と子どものようにはしゃいでいて。うれしそうな姿はいまでも鮮明に覚えていますね。

── 1993年9月、お父さんは記者会見を開き、がんを告白しました。まだ芸能人が病気を公にすることが一般的ではなかった時代です。あの会見は日本中に衝撃を与えました。

逸見さん:当時、私は留学中だったので、後から送られてきた記者会見を録画したビデオを見ました。映像の中で父は取り乱すこともなく、涙をみせることもなく、ひと言ひと言を噛み締めるように誠実に語っていました。

その姿をみて、「武士が戦場に赴く覚悟」を見せつけられているような気持ちになりました。仕事の関係者や視聴者の方たちに対して、最後まで誠実であろうとする思いが伝わってきましたし、公言することで自分自身を奮い立たせているようにも感じました。

── 病状が悪化していくお父さんをどのような思いで見守られていたのでしょう。

逸見さん:父からは「自分のやるべきことをしっかりやりなさい。帰ってこなくていい」と言われていましたが、やはり心配で…。学校が休みのたびに帰国してお見舞いに行っていました。やせてはいましたが、まさか命に関わるところまで悪化しているとは思っていませんでした。でも、亡くなる2か月前の10月に帰国した際に、医師から「年を越せないかもしれない」と告げられ、そこからは急速に悪化していきました。

意識が朦朧とするなかで、何も食べられないはずの父が「ポテトチップスを持ってきてくれ」と言い出したんです。食べられないから、せめて匂いだけでも嗅がせてくれ、と。その姿を見たとき、さすがに胸が締めつけられました。それでも父は最後まで、一度も「苦しい」とも「痛い」とも口にしませんでした。じっと耐え、看病に行く私が夕方になると「もう帰りなさい。食事の時間だろう」と言って、私を帰す。最期まで「心配をかけたくない」父親としての役割をまっとうしようとしていたのかもしれません。

── 亡くなられてから30年以上が経ちました。いま、お父さんに声をかけるとしたら、何を伝えたいですか。

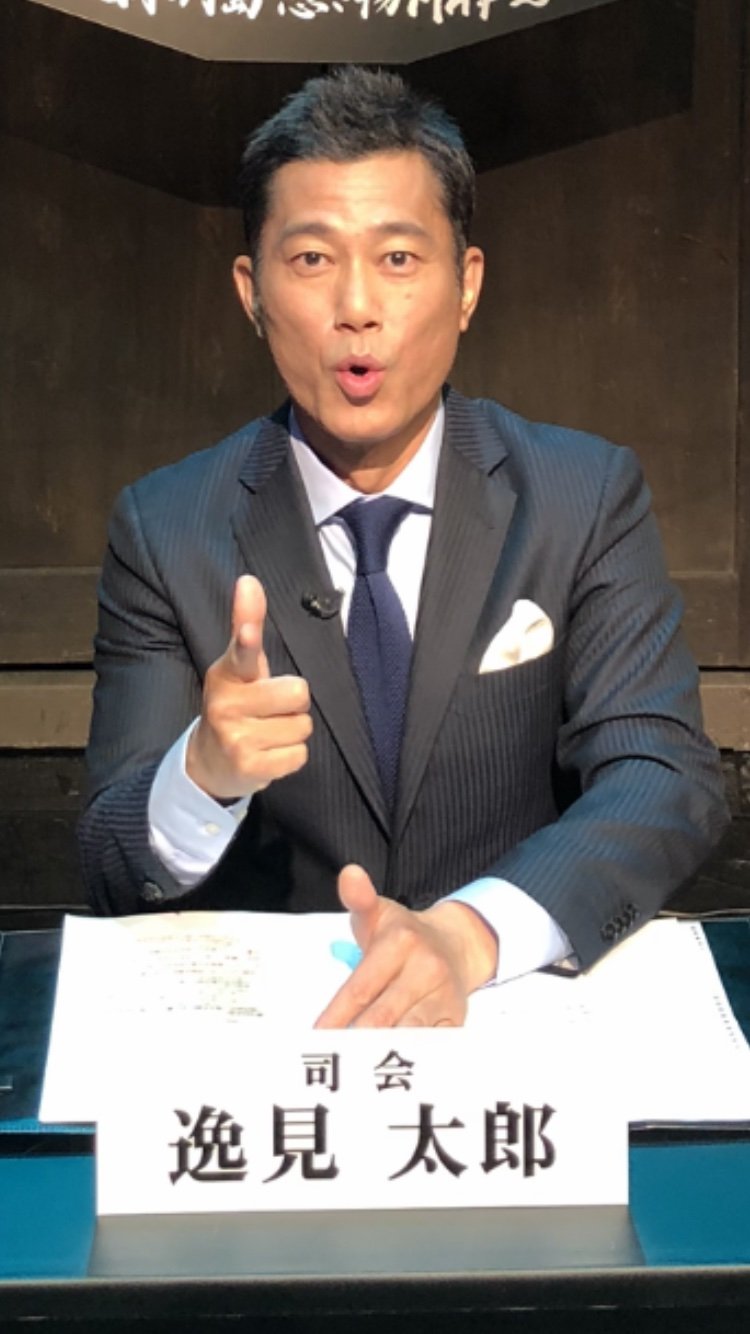

逸見さん:30代半ばになって、情報番組の司会業をさせていただくようになってから、「父ならどうしただろう」と考える瞬間が本当に増えました。とくに『5時に夢中!』のMCを任されていたときは、父に聞きたいことがたくさんありましたね。

ピンチに直面したとき、「こんなとき、父ならどう切り抜けたんだろう」と、今でも思います。父は正解を押しつけるタイプではなく、聞いても「パパはわからないよ」と濁す人でしたが、大人になった今、父とどんな話ができただろうと、考えることはあります。ダメ出しをされるのか、アドバイスをくれるのか、あるいは何も言わずに見守るのか。一度でいいから、仕事の話を対等にしてみたかった思いがあります。

取材・文:西尾英子 写真:逸見太郎、オフィスいつみ