「流産はよくあること」では終われない

── 流産は妊娠した人の約15%で起こるそうですが、それだけ心身の負担を感じる女性がいるということですよね。

菅さん:「こんなつらくて大変なことを、流産を経験した人の多くがしているのか…」と思いました。不育症の人は、流産だけでなく死産を繰り返す人もいます。赤ちゃんを亡くすという喪失体験を繰り返すため、身体だけでなく精神的な負担がとても大きいのです。流産経験者と話をすると口を揃えて「流産はよくあることだ」と言われたことがあると言います。ですが、当事者にとってはたったひとつのかけがえのない命を失っています。「よくあること」では決して終われないのです。

でも、もし「よくあること」であるなら、流産した人へのケアや対応はもっと充実しているべきなのではないか、と思うんです。今までそれが放って置かれていたような状況が、すごく問題なんじゃないか、と。社会的にも流産に限らず死産など含め、心身の影響について理解が進んでいないのが現状です。妊娠12週以降は8週間の法的な産後休業が定められていますが、12週未満の早期流産においては対象ではありません。周囲に妊娠報告をしていないことも多く、流産の翌日から働いている女性も多いと聞きます。

父親においても、わが子の火葬(12週以降)があったとしても忌引きなどの制度が使えないという会社も多くあります。

私は今まで何度も「流産はたいしたことではない」「重たい生理のようなものでしょ?」と言われることが多々ありました。社会的にもそうした誤った認識の人が多い風潮のなか、自分自身も「たいしたことではないから悲しんではいけない」「語ってはいけない」と言い聞かせ、自分の悲しみを隠してきたように思います。もちろん経験者のなかでも個人差がありますが、「たいしたことではない」と周囲が決めることではないのです。

── 当時、悲しみを吐き出せる場所はなかったですか?

菅さん:抱えきれない悲しみをどこかで打ち明けられる場所はないか探しました。経験者のブログにたどり着くことはありましたが、話ができるようなグループはなかなか探しきれませんでした。「赤ちゃんを亡くして『つらい、つらい』となっているのは、自分だけなのかもしれない」「私がちょっとおかしいのかな…」とさえ思ってしまいました。いっぽうで、「同じような経験をした人と話をしてみたい」という思いが募っていきました。「赤ちゃんを亡くしたことについて、どう気持ちを整理して日々生きているのだろう」と。出口の見えない暗いトンネルから抜け出せず、日々生きていくのがとても苦しかったんです。

── そうした思いで、流産・死産・新生児死などで赤ちゃんを亡くしたママ・パパの居場所「ANGEL’s HEART」を立ち上げたんですね。

菅さん:赤ちゃんを亡くしてから7年くらい、その経験をずっと口に出さず、誰にも話せずにきたことで、どこかで強い孤独を感じていました。自分のようにため込んで、グリーフ(大切な人を亡くした悲嘆)を長引かせないためにも、気持ちを吐き出せる場が必要だと思ったんです。たったひとりでも必要だと思ってくれる人がいたらいいのかな、という思いでひとりで活動を始めました。

── 当事者同士のお話会を開催したり、天に見送る赤ちゃんのためのおくるみを作り、産院に寄付する活動をされているそうですね。実際に主催して、どんな発見がありましたか?

菅さん:最初始めたときは、ひとりの参加者さんから始まりました。それが今では年間100人ほどの方が足を運んでくださいます。やはり赤ちゃんについて話がしたい人は多いのだと実感しています。ただ、決して悲しい話だけをしたいわけではなくて、たとえばお名前がある子だったら「こういう由来があるんですよ」という話など、赤ちゃんが生きていた証についても話したいんですよね。それは親としての赤ちゃんへの愛しさがあるからで、そうした愛しい想いも語れる場になっています。

死産を経験されたお母さんのなかには、赤ちゃんが小さすぎて着せてあげられる産着がなかったという話をされる方もいます。流産の経験しかない私にとって、死産のお母さんたちの苦しみや想いも受け止めていきたいと思い、経験者の心のリハビリも兼ねて、赤ちゃんを亡くしたママとパパと一緒に、一針一針縫ったおくるみや、同じ生地でご両親のもとに残せる巾着などを作り、産院に届ける活動も始めました。そうすることで、医療機関のグリーフケアの一助にもなればという思いです。

── 安心して話せる場所があることで、流産・死産などの経験者の心のケアにもつながるでしょうね。

菅さん:家のなかでは奥さんだったり、生きている子のお母さんだったり、外では会社員だったりするなかで、亡くなった子の親としてその子の話をたっぷりできる時間は外では全然ありませんよね。日々のことに追われていくので、頭の片隅にはあっても、口に出すことは少なくなっていくし、周囲からも「もう大丈夫」だと思われてしまう。だから会に来たときは、「その赤ちゃんの親だけでいられる唯一の時間」を過ごしてほしいと思っています。流産・死産・人工死産・新生児死など背景や状況は異なりますが、お互いが尊重し合い、優しく思いやることで、「愛しいわが子を亡くした」という共通の想いが繋がり、生きていく力になっているような気がしています。

また、会のスタッフに助産師さんを迎えたことで、医療従事者の方も葛藤しながら対応しているのだということを知りました。「赤ちゃんが決めたことだからね」と言った助産師さんも、きっと寄り添ってくださっていたのかもしれません。私は医療者に傷つけられた経験があるけれど、寄り添いたいと思っている医療者にも出会い、当時の傷が癒えた気がしています。赤ちゃんを亡くしたご家族に向き合う医療者の心も大切だという新しい気づきもあり、今後も協働しながらやっていきたいと思っています。

── 参加者は若い方が多いのでしょうか?

菅さん:経験して間もない若い方もいれば、数年経っている方、ご夫婦で来られる方もいらっしゃいます。最近は数十年前に流産・死産したという50~60代の方もお見えになります。「もしあのとき産まれていたら、今ごろは何歳で…」というようなお話をされることもあります。昔は今よりも、もっと赤ちゃんの死に対して「隠す」風習があったし、語れる場はありませんでした。なかったかのようにされてしまうことが多いですが、何年経っても消えることはないし、たとえ短い期間であっても、いのちが宿り、赤ちゃんの存在はたしかにありました。

赤ちゃんの死をタブー視せずに、これからの若い世代のためにも、ひとりで悲しみを抱えることのない優しい輪が広がっていってほしいと思います。つながることやサポートを求めることを恐れず、必ず力になってくれる人がいるということを伝え続けていきたいと思います。

…

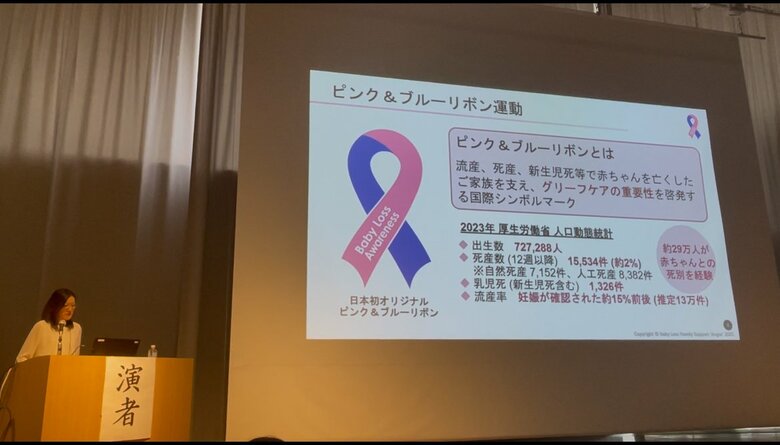

みずからの体験をもとに、赤ちゃんを亡くした親たちのための居場所を立ち上げた菅さん。お子さんを無事出産してもなお続いた葛藤からさらに歩みを進め、赤ちゃんを亡くしたご家族に想いを寄せる「ピンク&ブルーリボン運動」にも力を注いでいます。

取材・文/石野志帆 写真提供/菅 美紀