「異彩を、放て。」をミッションに、知的障害のあるアーティスト作品を通して、社会にさまざまな提案をし続ける株式会社ヘラルボニー。

福祉を起点とし、新しい価値や文化の創造を目指している。そのルーツや目指す場所について代表の松田崇弥さんに話を聞いた。

「ヘラルボニー」はこの世で唯一のお兄さんの言葉

ヘラルボニーは、松田崇弥さんが代表、双子の兄である松田文登(ふみと)さんが副代表を務める会社だ。障害のあるアーティストの作品のアートデータを軸にビジネスを展開している。

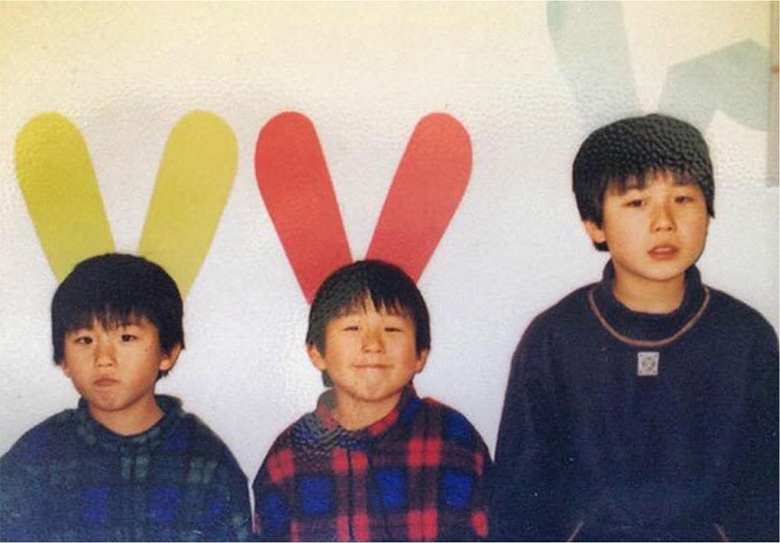

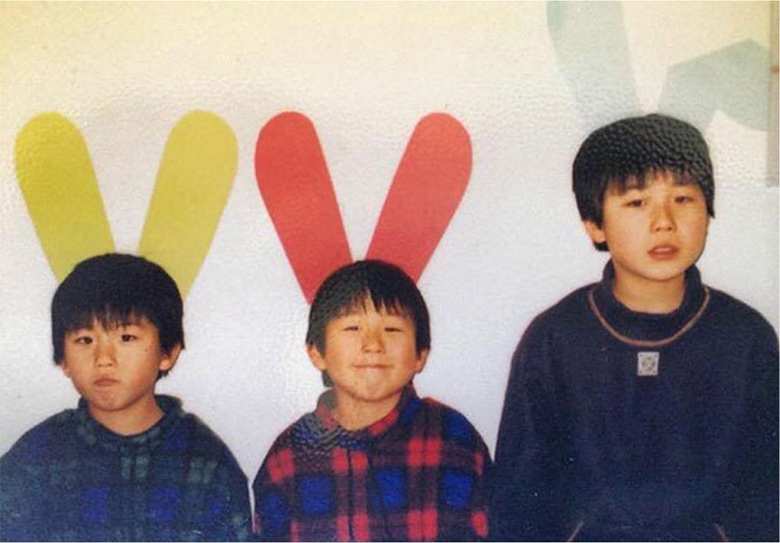

2人には、自閉症という先天性の知的障害がある4歳年上の兄・翔太さんがいる。自分たちと同じように毎日、笑い、悲しみ、怒りなど同じ感情を抱いているのに、一歩社会に出ると「かわいそう」と表現されるのはなぜだろうという疑問を持って育った。

ヘラルボニーという社名にはどんな意味があるのだろう。松田さんに聞いてみると、兄・翔太さんが作ったという答えが返ってきた。

「本人に聞いても意味はないと言っていましたが、ヘラルボニーが会社名になったよと伝えています」

取材の日、松田さんはお兄さんの翔太さんが子どものころに毎日欠かさず綴っていたという日記を持って来てくれた。独特のタッチで描かれた絵に思わず目がいく。

「最初はこの絵を会社のロゴにしたいと思ったのですが、デザイナーさんに『本当にこれでいいですか? 宗教っぽい仕上がりになりますよ』と言われて(笑)。僕は20世紀少年っぽくてそれはそれでいいと思っていたのですが、たしかに印象が強すぎますよね。

1年半くらい前かな。あるとき突然、翔太さんが、ヘラルボニーは馬のことだと言い出して。会社のロゴを、馬の横顔をイメージして作ってもらったのですが、あとでやっぱり馬じゃないと言われちゃいました」

そう言いながらまた笑う松田さんの優しい目に、お兄さんとの良い関係性が垣間見えた。松田さんはお兄さんのことを“翔太さん”と呼ぶ。

日記を手にした松田さんは、「こんなことあったっけ」「この子、懐かしいなあ」と子どもの頃のことを思い出しながら日記にある内容を丁寧に説明してくれた。

そんな松田さん自身は、幼少期、どんな子どもだったのだろうか。

目に見えない価値を見ようとしていた

「9歳くらいのとき、自分でもなぜなのかはわからないですが、身のまわりのあらゆる出来事をお金に換算していた時期がありました。

たとえば、母が水をバッシャーンってこぼしたときに、『これ本当はこぼしてなかったらいくら払う?』って聞いていたみたいで(笑)

他には、『もし、嫌なことがなくなるとしたら、いくら払うだろう』とか、逆に『いい思い出を買えるとしたら、それはいくらで買うか』とか。いくらになるのか気になる子どもだったみたいです」

松田さんは、幼いときから「目に見えない価値」を可視化しようとしていた。アートをビジネスにする生き方の原型が、すでにできあがっていたのかもしれない。

中学・高校は、3分差で生まれた双子の兄文登さんとダブルスを組んで卓球に打ち込むが、引退後、絵を描くのが好きで、褒められることが好きだった松田少年は、デッサンに夢中になった。

「当時、ヒップホップカルチャーに興味を持っていて、グラフィティ・アートも好きでした。でも、住んでいたのは岩手の田舎町。グラフィティを描けるような地下鉄もありません。

『コンクリートの壁かっこいい!』って憧れながら、山奥の小屋の壁にひっそりとグラフィティを描いていました(笑)

それをSNSのミクシイにアップして発信したら、東京や福岡の方が褒めてくれるのがすごく嬉しくて」

都会に憧れ、デザインに興味を持ち、美大に行きたいと思うようになった松田さんが結果的に選んだのは山形の東北芸術工科大学のデザイン工学部。

「きっかけは、高校時代に読んだ小山薫堂さんの『もったいない主義』という本です。彼の教鞭元でデザイン構想企画を学びたいと思いました」

小山薫堂ゼミで学び、卒業後は小山氏が主宰する企画会社に入社、合計9年間、企画について学び、仕事をした。

そして、2018年に双子の兄・文登さんとヘラルボニーを設立。

兄の翔太さんと過ごした時間の中で「障害がかわいそう」という周囲の目にずっと違和感を抱いていたこと、岩手県花巻市にある「るんびにい美術館」を訪れたとき、アウトサイダー・アート

(※)に触れて感じた“障害のある人の可能性”に突き動かされるように起業する。

(※)芸術的訓練を受けていない、知的障害や精神障害がある人などが描く独創的な作品

福祉を起点に新たな文化を創出するヘラルボニーが大切にしているのは「SNS発信などで 自己プロデュースすることが難しい、重度の知的障害のあるアーティスト」と契約を結ぶこと。

「4歳上の兄もそうなのですが、障害のある人たちはなかなか自分では社会との接点が作りにくい。

そういう人たちが社会参画して給料がもらえるように、ヘラルボニーがハブになってフェアな状態に持っていきたい、という思いがあります」

ビジネスの土俵にすら上がれなかった創業当初

しかし最初は順調ではなかったという。営業しても相手にされず、前職のつながりで受注した、今の仕事には無関係の業務で食いつながざるを得ないこともあった。

それでも営業を続けていたある日のこと。

「コラボレーションしたい日本酒のメーカーがあって、お酒のラベルにヘラルボニーのアート作品を使ってもらいたいと考えたんです。

何度もアプローチして、どうにか担当者につないでもらい、直接話を聞いてもらう約束を取りつけることができたときは嬉しかったですね。

でも、当日、会社に伺うと『10分でいいですか』と言われて、通されたのは打ち合わせをするようなスペースでもなく、会社の入り口。そこで立ったまま話をして、言われた言葉が『無料なら考えます』という冷たい言葉でした」

松田さんの言葉に悔しさがにじむ。

「福祉=チャリティというイメージが強く、障害のあるアーティストのアート価値をどうしてもわかってもらえなかった。

ショックを受けた反面、だからこそ僕らがそれを変えなければ、という使命感も感じました。

最初は、作品をアートとして売ることも考えたのですが、アウトサイダー・アートは、オークションにかけるチャンスも少なくて。

だから、ライセンス契約でビジネスにしていくために、アート作品にデザインを入れて商品を開発しました。

それを見た企業が“うちでもその作品を使いたい”と思ってもらえるように、デザインの文脈で勝負しようと思ったんです」

その後ヘラルボニーはさまざまな企業とコラボレーションを展開。

吉本興業とタッグを組み、人気芸人の肖像画を知的障害のあるアーティストが描くアパレルブランドを展開したり、三井不動産と一緒に、子どもたちにダイバーシティ体験を提供するワークショップなども手がけていった。

ベンチマークはマリメッコ。故郷岩手から化学反応を起こす

ヘラルボニーは次々と魅力的なプロダクトを生み出し、社会へのインパクトもじわじわと大きくなっている。故郷岩手に軸足を置いているのも、ヘラルボニーが大切にしているアイデンティティのひとつ。

「今年は、インテリアへの展開を考えています。ライフスタイル担当の新スタッフが入ったこともあり、壁紙やクッションなどの商品、そして天童木工さんとのコラボレーションなど、どんどん事業を広げていきたいと思っています」

そう語る松田さんに「今年はこんなこともやります」と、パソコンの画面で見せてもらったのは、ヘラルボニーのアーティストの作品に彩られたインテリアのホテル。

コンセプトは“ダイバーシティからクロスオーバーへ”。ヘラルボニーがプロデュースし、さまざまな人、価値観、ライフスタイルを地域の魅力とかけ合わせながら、新たな滞在体験を生み出す「はじまりの場所」をめざすホテルだ。

2周年を迎え、どんどん加速するヘラルボニーがベンチマークにしているのは、1951年にフィンランドで誕生したデザインハウス、マリメッコ。

独創的なプリントと色づかいによって世界的に広く知られるこのブランドのように、ヘラルボニーはアウトサイダー・アートの価値を変革していくことを目指す。

ときにアグレッシブにヘラルボニーを牽引する松田さん。最後に、これから働く上で大切にしていきたいことについて聞くと、素朴で温かみのある松田さんらしい言葉が返ってきた。

「僕にたくさんのことを教えてくれた小山薫堂さんの、『人は、最良の選択をしながら生きている』という言葉が心に残っています。

今、ヘラルボニーではどんどん社員が増えているのですが、社員ステートメント(理念)を「主人公が自分であれ」と定めていて。

僕たちのように社会課題に向き合うような会社には、自分を犠牲にして課題に向き合うような人もいます。でも、自分がワクワクしないと続かないと思うんです。自分の人生の主人公は自分しかいないから。

お金はもちろん大事ですけど、それよりも、健やかで幸せにすごせているかどうかを重視したい。ずっとワクワクしながらこの仕事を続けていきたいと思っています」

クラウドファンディングで盛況だった故郷岩手の「HERALBONY GALLERY」は東京進出も控えている。

日々のささやかな幸せを積み重ねながら、大きな目標に邁進する松田さんとヘラルボニーから、今後も目が離せない。

PLOFILE 松田崇弥(まつだたかや)さん

取材・文・撮影/桜木奈央子