女性の教職離れ「実習で長く働き続けられないと」

── 教員不足については、いま、何が起きているのでしょうか?

内田教授:学校は、制度上では男女平等が徹底されている職場で、昔から働きやすい職場となるよう、率先して取り組みが進められてきました。ただ、それはあくまでも制度上の話で、実質的な意味でのジェンダーの問題について、真剣に議論されることが不足していたと正直思っています。現在、「制度上は男女平等でも、現実はどうなんだろう」という視点で実態を調査しているところです。

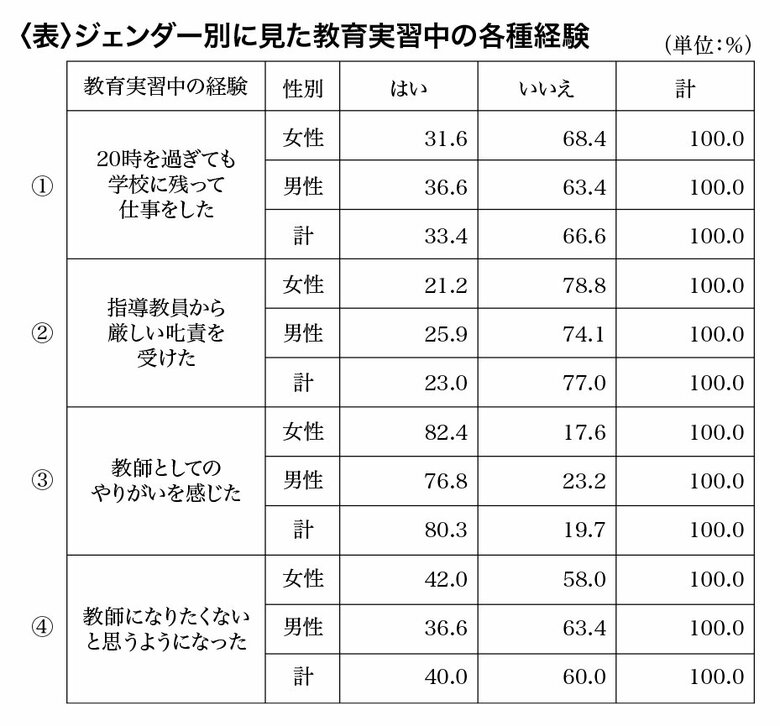

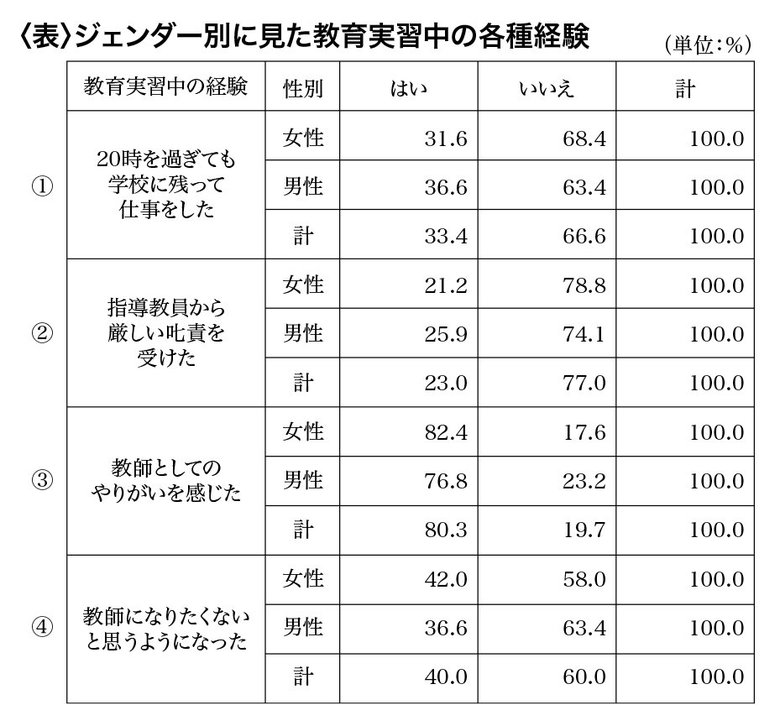

文科省の全国統計では、男性以上に女性の受験者数が激減しています。女性受験者の割合は4割ほどまでに減っています。私が2023年に実施したウェブ調査の結果では、教育実習に行った大学生に対して男女別にいくつか質問したのですが、夜8時以降に教育実習で残る状況になった場合、特に女子学生で一気に「教員になりたくない」と、教職離れを引き起こすことがわかりました。

この結果から明確にわかるのは、女性は現実をしっかりと受けとめて、教育現場から離れていることです。長時間労働しかり、「こんな職場はダメだ」と見切りをつけ、去っていく。その現象が女性に多く起きています。いっぽう男性は、長時間労働は教職員志望には影響を与えないようです。これもある意味で問題です。あらためて学校という職場がどんなに過酷な状況にあるか、このことが根本的な大問題だと痛感しています。

── 学校は、女性から「長く続けられない」と判断される職場になっているのですね。

内田教授:はい。女性のほうが、教育現場での仕事を、働き方のひとつとして冷静に考えているのだと思います。そうやって女性離れが進んでしまうと、教育現場が男性化する恐れがあります。長時間労働が慢性化してしまうなど、ますます女性が離脱せざるを得ない状況になっていくのです。いろいろな面で教員の負荷を下げ、男女ともが「働きたい」職場になるような取り組みが必要です。

── 結局、教師が仕事にやりがいを持って、健康的に働けることは、子どもたちにもいい影響を与えるのかなと思いました。教師の気持ちに余裕が生まれると、子どもたちに対してもゆとりを持って接することができ、何かあったときも気づきやすくなりそうです。

内田教授:そうですね。だからこそ、私たち大人は学校に要望するばかりではなく、「みんなで一緒に子どもの成長について考えましょう」と、先生たちに歩み寄る姿勢が大事だと思います。これまでは教育界だけで議論されてきたこういった課題を、もっと教育界の外へ広げていくことが必要だし、そうすれば明るい未来が期待できると思います。

PROFILE 内田 良さん

うちだ・りょう。名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授。各メディアで家庭や学校の課題解決に向けて議論のきっかけを作っている。著書多数。『いじめ対応の限界』『教育現場を「臨床」する:学校のリアルと幻想』『ブラック部活動 子どもと先生の苦しみに向き合う』など。

取材・文/高梨真紀 写真・画像提供/内田 良