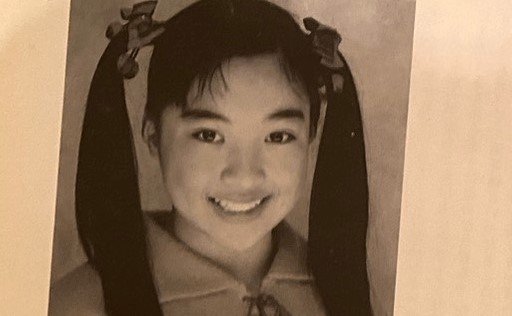

中武佳奈子さんが子役時代から売れていくと母親は乱心し、宝石に毛皮、車などに散財。しかし、売れなくなると、親子の縁が切れるように絶縁状態に。世間は毒親扱いする人もいましたが、中武さんは「それでも…」と親への感謝が口をつきます。(全5回中の2回目)

お金が入り名前が知られ「母は変わっていった」

──『あっぱれさんま大先生』に出演して売れっ子になるいっぽうで、「親がどんどん変わっていった」と明かされていました。たとえば、どんなときにそれを感じましたか?

中武さん:収録には親がつきそって、モニター越しに番組を見ているのですが、うまくしゃべれなかったときは帰りの電車が地獄でした。私はさんまさんが「誰々ちゃん、かわいいね〜」と言うと、ひがんでその子をにらみつける、みたいなキツめのキャラでした。成長とともに、それを貫くのがだんだんしんどくなってきて。でも、なにかしらの爪痕を残さないとテレビに映らないから、母にこっぴどく怒られるんです。いつも母の顔色をうかがっていましたね。

── お母さんが、「ステージママ」化された感じだったのでしょうか。

中武さん:だんだんそうなっていきましたね。『あっぱれさんま大先生』は、のど自慢大会や親子対抗運動会など、親子で参加するイベントが多かったので、親も顔が知られて有名になっていくんです。「『あっぱれさんま大先生』のかなちゃんのお母さんですよね?」と、母も街で握手を求められることが増えていきました。そのときの母は、すごくご機嫌でした。専業主婦の母はチヤホヤされた経験がなかったので、きっと高揚感を味わったんだと思うんです。それで、承認欲求が刺激されちゃったのかなと。

── お母さん自身も芸能界に憧れがあったのでしょうか?

中武さん:いえ、全然。むしろ親族には、医者など頭のいい人が多かったので、学歴や肩書にものすごくこだわるタイプでした。大人になって彼氏を家に連れて行くと、いつも学歴、年収、会社名の質問攻めでしたから。私には10歳ほど年の離れた姉がいますが、すごく優秀で、母の理想通りの道を歩んでいました。いまは大手企業でバリバリ働いています。

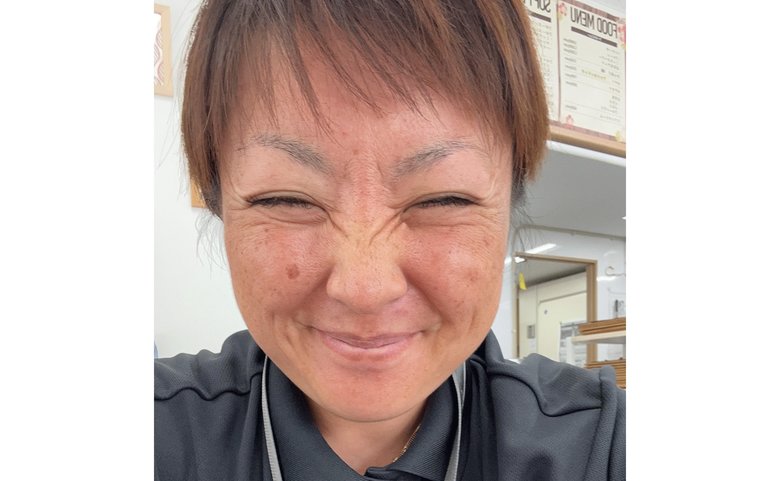

私が芸能界でダメになった後は、姉が親の自慢でした。いま思えば、母は劣等感にとらわれていたのかもしれません。当時はバブル全盛期で、なかでも芸能界は羽振りがよく、売れて大金が転がり込んだことでお金の使い方もどんどん変わって、派手になっていきました。

自宅に百貨店の外商が来て車も即乗り換える贅沢な日々が一転

── 羽振りのよさは、どんなところで感じたのでしょうか。

中武さん:自宅に百貨店の外商が来て、部屋には宝石や毛皮がたくさんありました。車も2年経たずに乗り換えるので「車検の更新」を知りませんでした。両親の財布には、いつもお札しか入っていなかった記憶があります。小学校の低学年のころには「うちはお金持ちなんだな」と感じていました。もともと父親も大手ゼネコン勤めで給料がよく、それなりの暮らしはしていたのですが、私の稼ぎがまるまる贅沢品に変わった感じでしたね。

── 外商を呼んで、宝石や毛皮を買えるほどの稼ぎを佳奈子さんがもたらしていたとは、すごいですね。ちなみにご自分は、おこづかい制だったのですか?

中武さん:いえ、オーディションに合格したら好きなものを買ってもらえるシステムでした。そんなときに決まっておねだりするのは、大好きな「筆箱」でした。筆箱集めにハマっていたんです(笑)。

── 子どもらしいおねだりで、ちょっとホッとしました(笑)。その後、「芸能活動をやめたことで、親子関係に亀裂が入り、絶縁状態だった」とおっしゃっていました。どんないきさつがあったのでしょうか?

中武さん:私が売れなくなって芸能界をやめたので「落ちぶれて恥ずかしい」と母は感じていたようです。お金が稼げなくなり、贅沢できなくなってしまったのも大きかったのでしょう。平たく言えば「金の切れ目が縁の切れ目」です。離婚もしたので、世間体をものすごく気にする母にとって、私の存在は「恥」以外のなにものでもなかった。その後、生活に困窮してどん底まで落ちたときも、いっさい手を差し伸べてくれませんでした。