受験者数は今や5万人を優に超え、受験率が18%超と過去最高を記録した今年の中学受験。競争が激化するなか、志望校の出題傾向をいち早くつかめるかが、合否を左右すると言っても過言ではありません。そこで、『「雨が降ってきたので、カサをさした」が書ければ中学受験は突破できる!』の著者で、国語専門塾「内藤ゼミ」塾長・内藤俊昭さんに、中学入試における国語の出題傾向を教えてもらいました。

社会的に注目されている“今っぽい”テーマがとにかく多い

中学入試の国語は、物語文と説明文の出題が8割を占めます。どちらも、学校のレベルに関わらず出題される文章が難しくて長く、記述問題が多くなっているのが特徴で、「こんな難しい話ばかりなんですか!?」と途方に暮れる保護者がとても多いです。

たしかに、昔と比べて難易度は上がっていますが、出題される文章には“流行り”があるので、それをつかめれば、ある程度の対策はできます。今の傾向はズバリ、「多様性」です。

たとえば、複数の学校で出題されたのが『タイムマシンに乗れないぼくたち』(寺地はるな著/文藝春秋刊)。この本は、ムリに友だちをつくらなくてもいいし、ムリに仲よくしなくたっていい。ひとりでいることをさみしいとか恥ずかしいとか思う必要はなくて、適度な距離感でつき合えばいいじゃない、といったメッセージがこめられた内容です。

そして、『はずれ者が進化をつくる-生き物をめぐる個性の秘密』(稲垣栄洋著/ちくまプリマー新書刊)。植物学の観点から、弱いものも必要である、弱いものやみんなとちがうものがいてこそ、世の中は回っていくんだ、ということを述べています。こちらは、数年前に某女子御三家で出題されました。著者の稲垣栄洋さんはたくさん著書があるので、塾のテキストで使われたり、入試問題に使われたりと、注目を集めています。

このような「今のままでいいんだよ、今のあなたのままでじゅうぶんなんだよ」というメッセージ性のある作品は、3校受ければ必ず1〜2題は出ると思っていいでしょう。

あとは、主人公の親が離婚している話も多いです。昔は『二十四の瞳』や『しろばんば』など、直向きに素朴に頑張るこどもの様子が描かれている作品が用いられることが多かったけれど、今は少年少女の気持ちがもう一段階複雑になった題材が選ばれる。

もちろん、校風によって差はあります。純粋に、友情や優しい気持ちを読み取る問題を出す学校もあれば、おませじゃないけど物事をよく考える子を取りたがっているな、という入試問題を作る学校もあります。ただ、全体的には長くて複雑な精神論を読み解く、おませさん向きの問題が多くなっています。

だからと言って「うちの子は精神的に幼いからムリかも…」と諦めるのはまだ早いです。ここからは効率のいい対策方法をお伝えします。

【対策①】やっぱり、読書はウソをつかない!

「そんな、ありきたりなことを…」と思われるかもしれませんが、国語力は読書がベースです。読書をしていて国語が伸びなかった子は今までいません。

読書をしているのに国語の偏差値が低い子はいますが、それは漢字が弱かったり、読むスピードがなかったり、ちがうところに原因があります。受験勉強が本格化してくると、塾の宿題が忙しくて本を読まなくなってしまいますが、ぜひ、最後の最後まで国語力を伸ばすために、読書は続けてくださいね。それでは、学年別のおすすめの読書方法です。

3〜4年生:推薦図書に選ばれる本を読む

前述の通り、主人公のちょっと複雑な心情を読み取る題材が多くなっているとはいえ、いきなりその手の本を読む必要はありません。3〜4年生では、『蜘蛛の糸』『二十四の瞳』『しろばんば』など、昔から推薦図書に選ばれるようないい本を読んでください。少年少女が素直に頑張っている、乗り越える話を読んでください。

5年生:「銀本」から、続きが気になる本を買って読む

中学受験をするご家庭であればご存じかと思いますが、『中学入学試験問題集 国語編

』(みくに出版刊)というテキストがあります。銀色の表紙なので、通称「銀本」と呼ばれていて、男子・共学校版、女子・共学校版が出ています。どれも入試問題なので、ひとつの本の中からいい場面を切りとっています。その中で、続きが気になる本を買って読んでみてください。時間に余裕がある子は、重松清さんの作品などひねりすぎていないものや、ちくまプリマー新書を読むといいでしょう。ちくまプリマー新書は、入試の説明文で一番よく出題されます。

6年生:「銀本」を読書として、寝る前にひとつ読む

受ける学校でも、他の学校でもいいので、毎日ひとつ読書としてただ読んでください。入試問題の平均字数が3000字切るくらい(原稿用紙7枚くらい)なので6、7分あれば読めます。問題を解く必要はありません。実際の入試に使われたものなので、いい場面で人の気持ち、少年少女の気持ちがはっきり表れている。それを読んで、おもしろかった、いい話だなと感じることが大事です。

【対策②】過去問を解いて安心しておく!

難しくて長い文章問題になっていると言っても、大手塾のテキストほどではありません。ですから、6年生になる年の春(2月〜4月)には、受ける学校の過去問を、時間をはかってやってみてください。やるのは長文読解だけで構いません。漢字は習っていないものもあるでしょうから、できなくても気にしなくていいです。

やってみると、塾のテキストほど量が多くないので、この学校は自分にはちょうどいい時間で解けるな、この学校はちょっと余るな、ここはギリギリだな、などがわかります。どの学校も、急には問題数を変えてこないので、過去問をやって間に合うかどうかを把握しておくことが大事です。

【対策③】記述問題は「△を取れる答え方」を身につける!

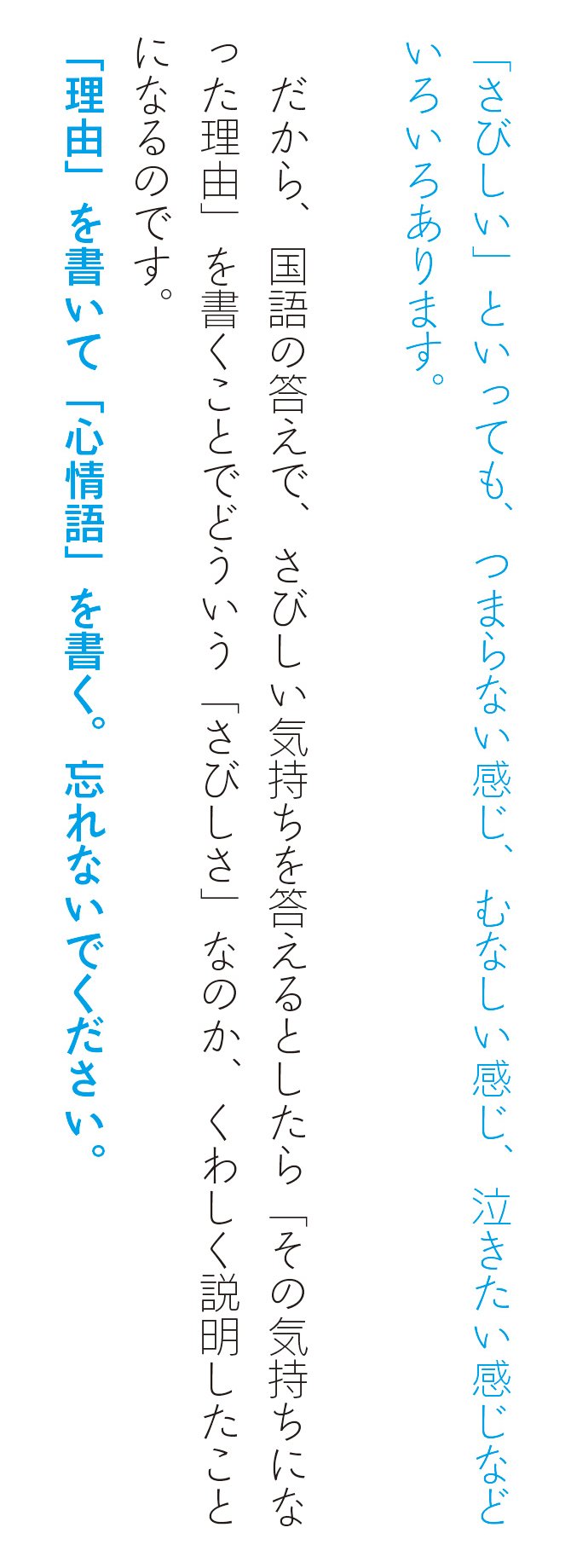

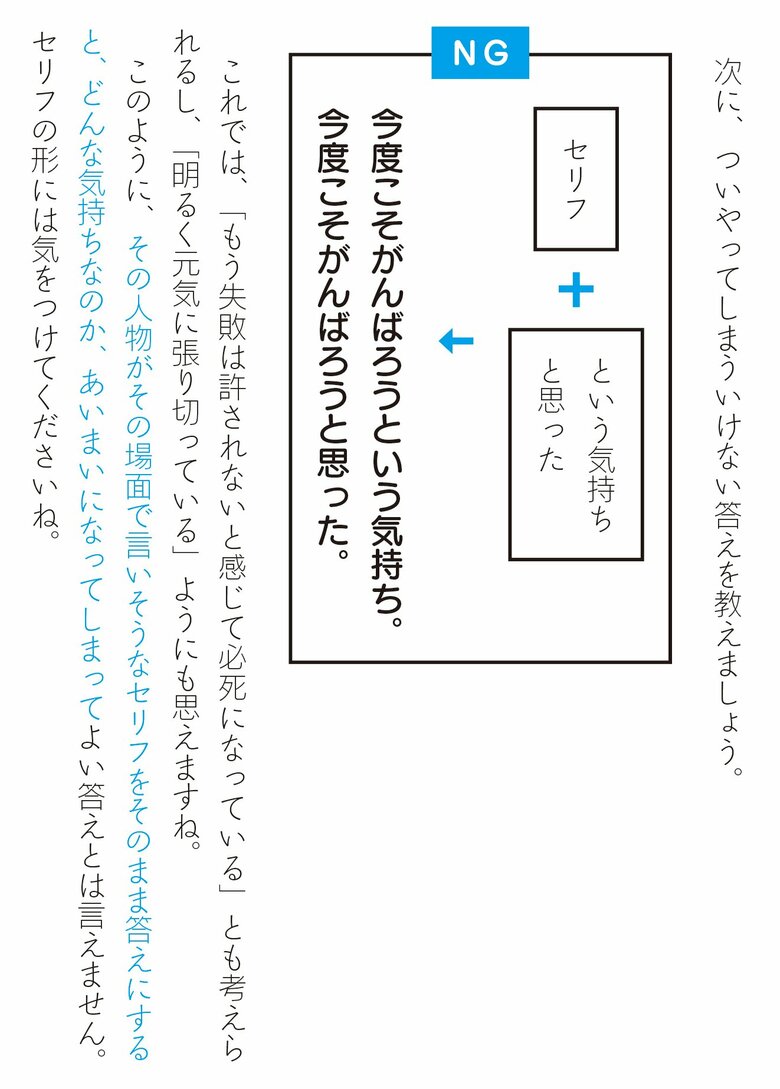

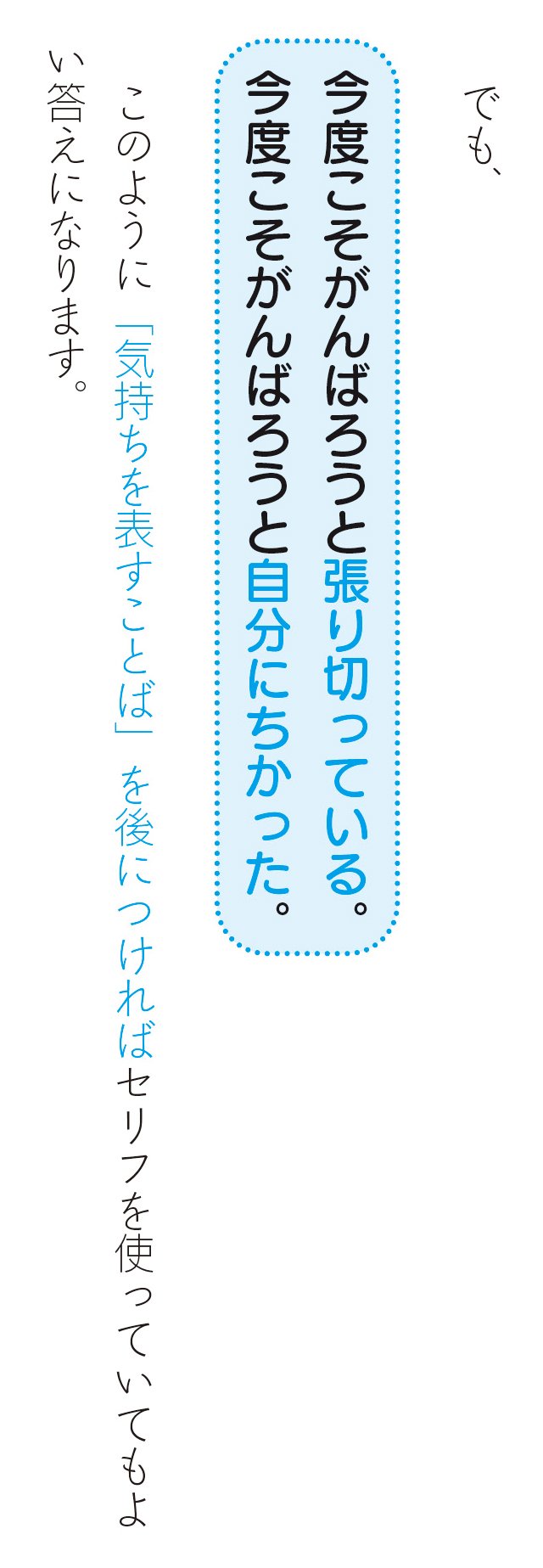

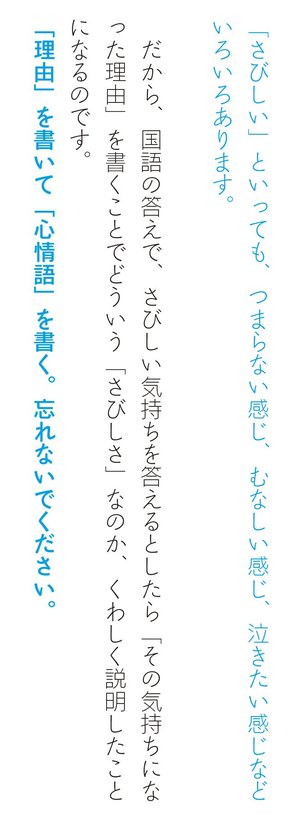

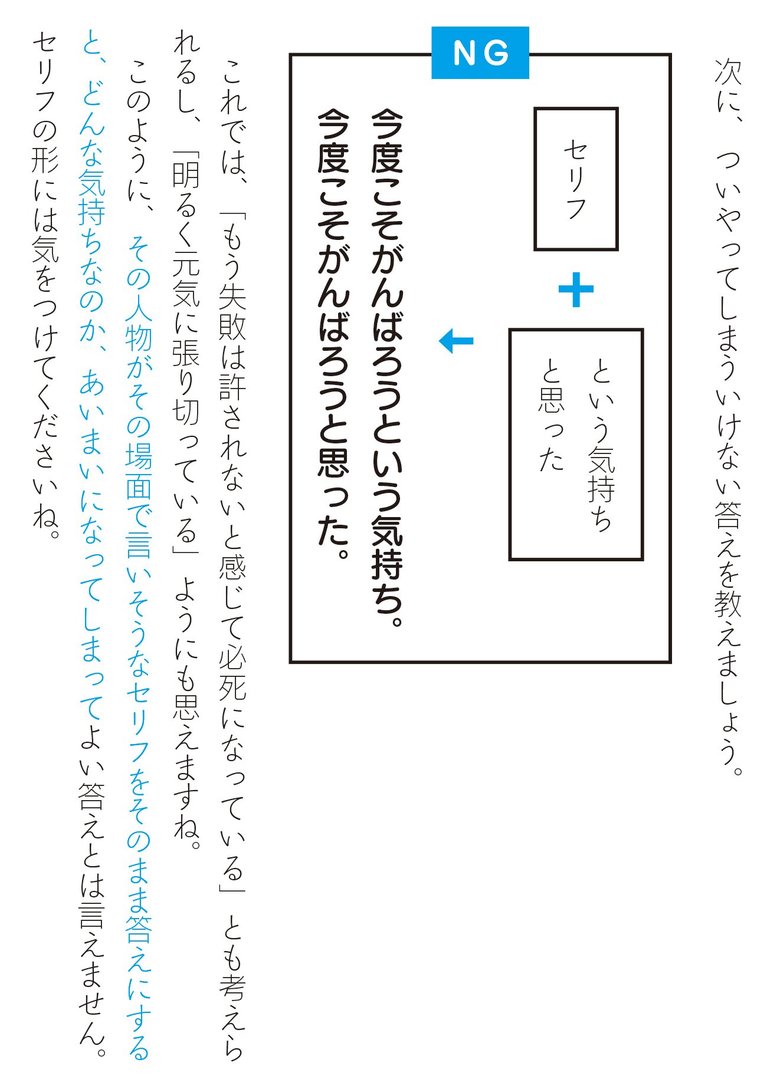

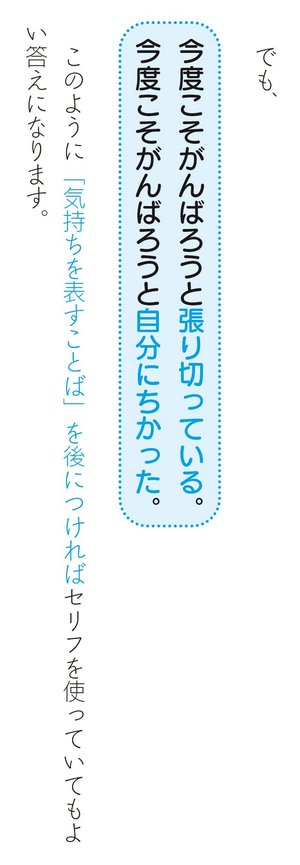

物語文の場合、必ず問われるのは「登場人物の気持ち」です。以前は選択問題が多かったのですが、今は記述問題が増えています。何を書いていいかわからず白紙で出してしまった、という子も多いですが、気持ちの答え方にはコツがあります。それは「理由+心情語(気持ちを表す言葉)」です。このルールさえ守れれば○、少なくとも△は確実に取れます。

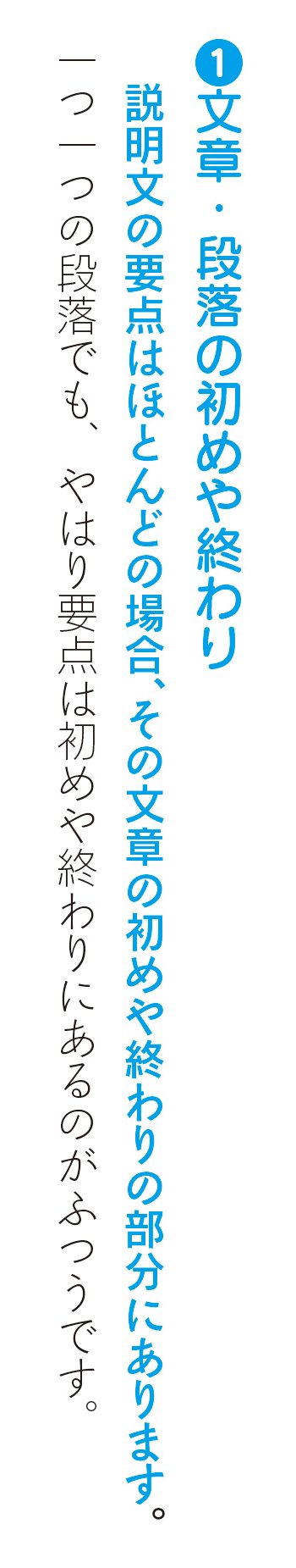

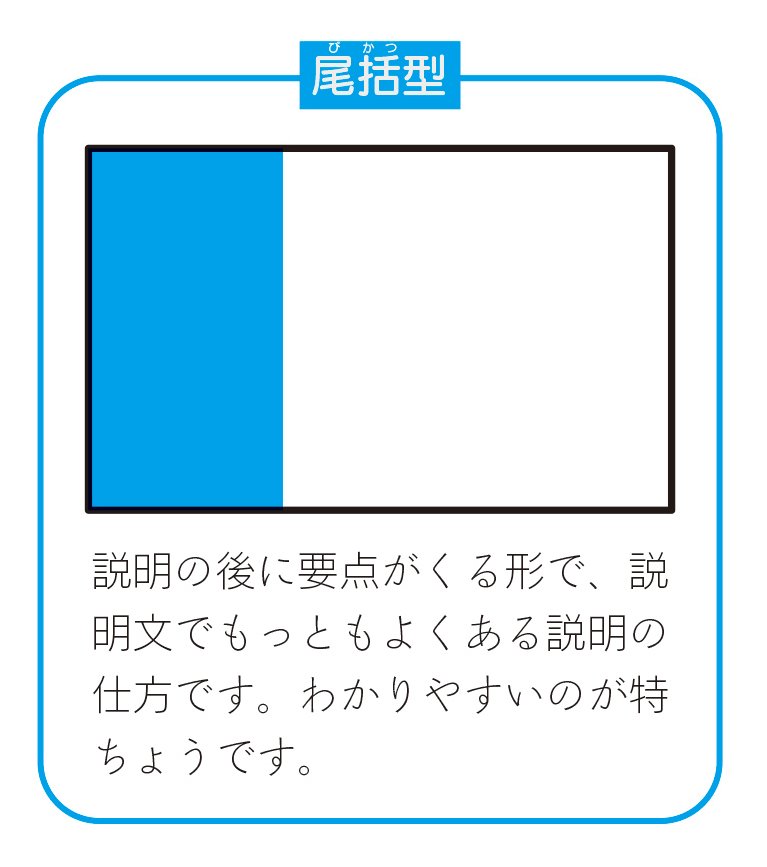

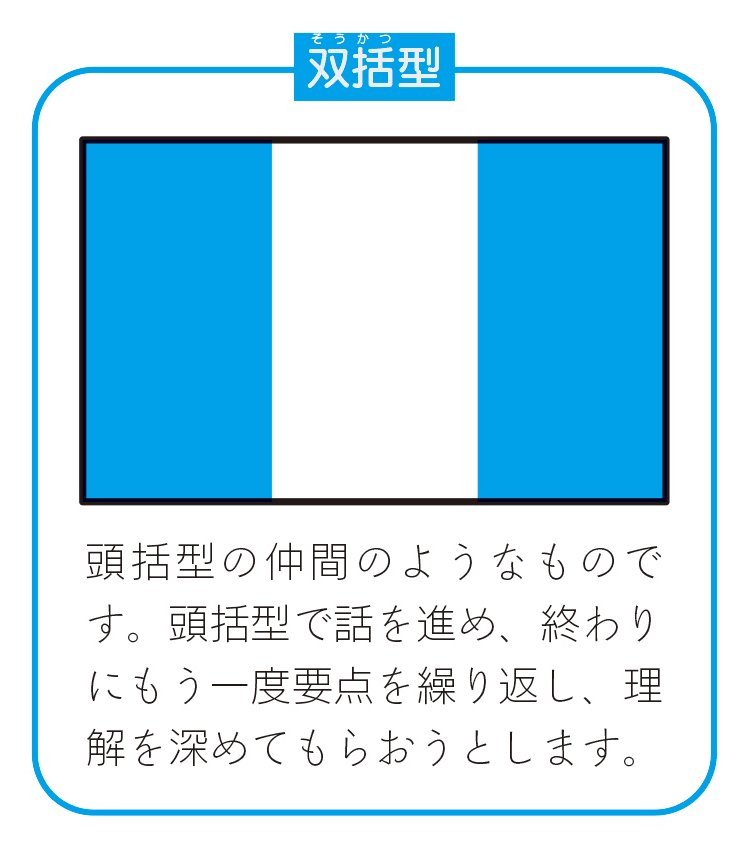

そして、説明文の場合。設問の答えはすべて文章内に書かれています。もし書かれていなくて自分で作るとなったら、その文章を書いた著者と同じだけの語彙と思考力がいるわけです。そんなのムリでしょう? ですから、どこに著者の言いたいことが書かれているかを見抜けば、答えはすぐに導き出せます。

全体的には、難しくて、長くて、記述が多くなっている中学入試の国語の問題ですが、何も満点を取る必要はありません。漢字の書き取りや語彙など基礎問題をしっかり押さえ、長文読解の記述では部分点で点数を稼ぎ、選択問題を確実に取っていけば、必ず合格ラインに到達できます。

PROFILE 内藤俊昭さん

国語専科「内藤ゼミ」代表。1952年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。大手進学塾を経て、東京・代々木に国語専門塾「内藤ゼミ」を開設。「言葉を大切にすること」「自分で考えて表現すること」を教えること約40年。国語が苦手な中学受験生だけでなく、国語力をつけたい小学生の駆け込み寺のような存在として、人気を集める。近著に『「雨が降ってきたので、カサをさした」が書ければ中学受験は突破できる!』(主婦と生活社)がある。