「16連射」の代名詞はいまも色あせません。家庭用ゲーム機の黎明期に突如現れた、高橋名人。全国のスーパーで開かれたゲーム大会には人だかりができました。「1980年代」を熱狂に包んだ当時を、名人に振り返ってもらいます。(全4回中の1回)

スーパー勤務時にパソコンを買ったのが運命の始まり

── 1980年、ファミコンのボタンを1秒間に16回押す「16連射」が伝説となり、絶大な人気を誇った高橋名人。ゲーム会社・ハドソンの社員だったということですが、もともとゲームが得意だったのですか?

高橋名人:いや、1970年代後半にシューティングゲームのスペースインベーダーがやっと出てきたくらいで、私がハドソンに入社した1982年ころはまだファミコンが存在していませんでした。私は喫茶店のインベーダーゲームやゲームウォッチもあんまりやらなかったんです。

── ゲームをあまりしていなかったとは、意外です。何がきっかけでゲーム会社に入社を?

高橋名人:じつはハドソンに入る前は、札幌のスーパーマーケットで青果を扱う仕事をしていました。職場で原価計算や在庫管理をするために、パソコンを使ってみたらどうかと店長から言われて、ちょっと勉強してみたんですよ。

でも、当時のパソコンは64kb。原価計算するにはまったく容量が足りない。とはいえ、給料の何か月分もする30万円くらいのパソコンを自腹で買ってしまった。ほこりが積もるままにしておくのもしゃくなので、BASICというプログラム言語を勉強して自分でプログラムを書き始めたんです。

そんなとき、ちょうど札幌にあったハドソン本社に興味を持ったので門を叩いたら、入社させてもらったという流れです。

── パソコンへの興味で、ハドソンに。当時はファミコンがまだなかったということですね。

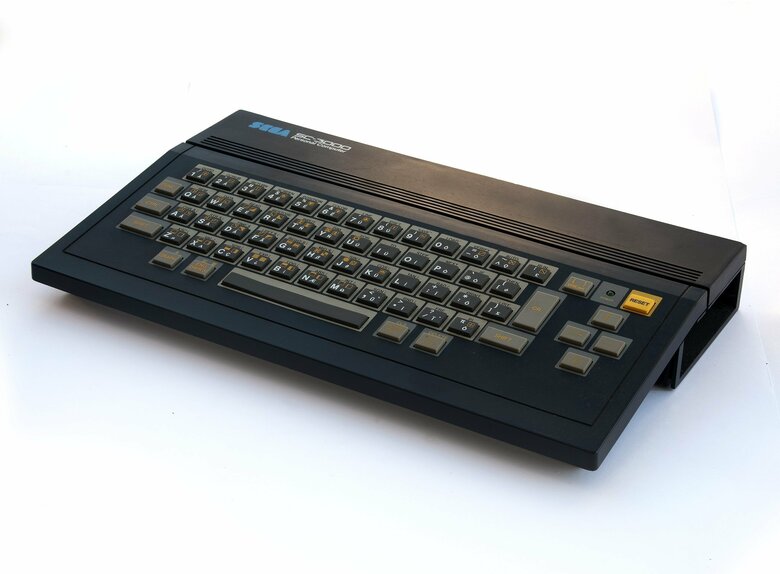

高橋名人:私が入社した1982年、ハドソンはパソコン用のソフトウェアを作っていました。ファミコンが発売されたのは翌年です。

ファミコンを使って、パソコンのプログラミング言語を学べたらいいよね、ということで任天堂さんと関わっているうちに、ハドソンもファミコンのゲームソフトを出したい、ということに。

そこで、任天堂以外の初のサードパーティ企業として最初に発売したファミコンソフトが、1984年の『ナッツ&ミルク』『ロードランナー』です。

会社の命令で誕生した「高橋名人」

── ここでようやくファミコンと名人がつながりました。でも、一般の社員から名人になるのはどういう流れでしょうか?

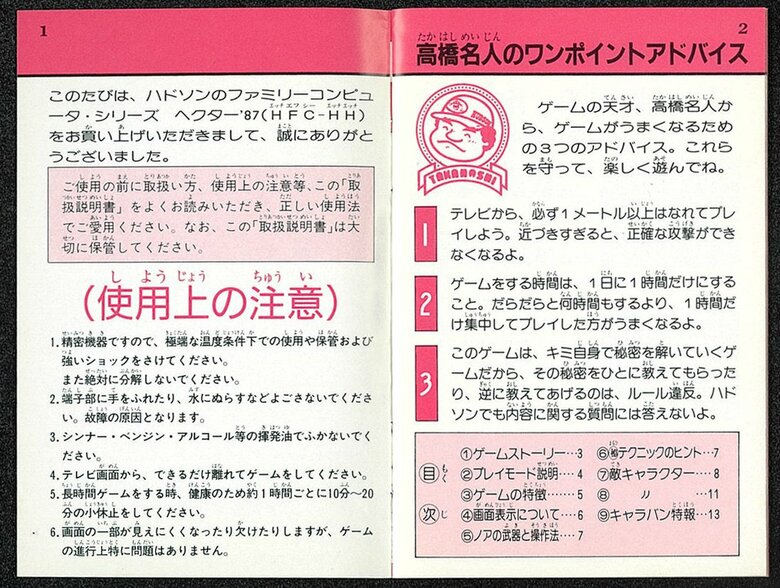

高橋名人:当時、ファミコンソフトの販促で、子ども向け雑誌の『コロコロコミック』さんとよくおつきあいしていました。

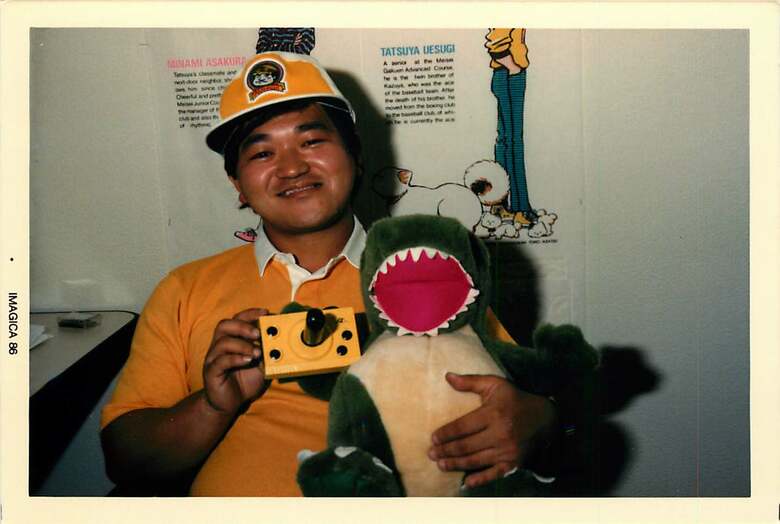

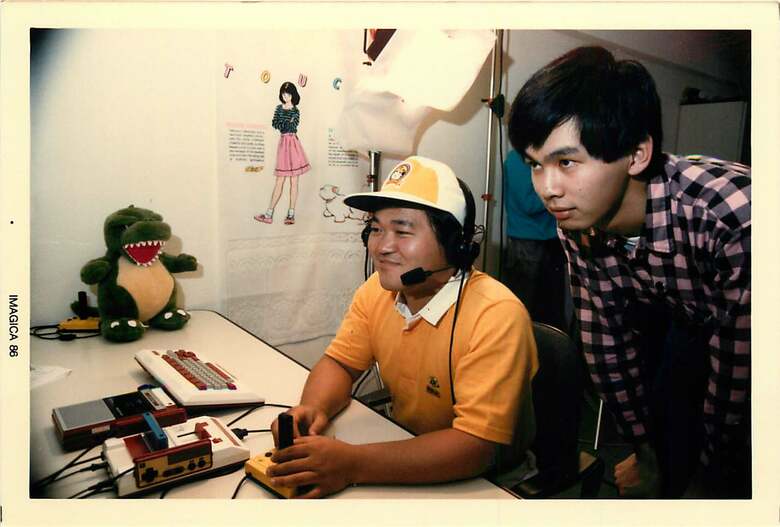

ファミコンを題材にした漫画が同誌に掲載されていた時期でもあり、「コロコロまんが祭り」というイベントに社員として参加。そのときの私の実演がかなり子どもたちに好評だったんです。

それを見たハドソン社長が、「これを全国でやったら面白いんじゃないか?」と、急きょ全国キャラバンやファミコン大会などのイベントを夏休みに企画することにしました。

── いよいよ「高橋名人」誕生ですね。

高橋名人:イベントでは「こうやったら点数が獲れるよ」と、デモンストレーションする役が必要になりました。そこで、ハドソン宣伝部でファミコン担当だった私に「高橋、おまえやれよ」と。どうせならちゃんと名称を決めようと、「高橋名人」になったんです。

── 社員から「名人」を出すという発想…おもしろいですね。

高橋名人:いまでこそメーカーの宣伝の方はテレビに出たりしますが、私はその第一号みたいな感じですね。上手にプレイできて、何かしゃべれるならその人がやればいいじゃない、っていう(笑)。

他の企業ならタレントさんにお願いして1か月くらい宣伝してもらうんでしょうけど、ハドソンは予算がなく、社員でやるのが一番だったんです。

── 「高橋名人」になれ、と言われてどう思いましたか?

高橋名人:最初は会社の命令なので「しぶしぶ」でしたが、やりだしたらすごく楽しくて。同時に、「子どもに負けられない」「失敗できない」緊張感もつねにありました。でも、私は本番に強いので、子どもに負けたことは一度もありません。

「スターソルジャー」の大会は3000人が殺到して…

── たしかに、名人は楽しんでいるように見えました。名人として、全国をまわってゲームのデモンストレーションをされたんですね。

高橋名人:夏休みの間に全国のスーパー60店舗をまわりました。私ひとりだと回りきれないので、もう一人の大学生アルバイトの「毛利名人」と手分けしました。

── 高橋名人といえば「1秒間に16連射」が代名詞で、子どもたちを熱狂させましたが、全国キャラバンが開始した1985年、「スターフォース」で全国をまわる中、行く先々の反応は?

高橋名人:鹿児島からキャラバンが始まり、最初の数日間は1日500人のゲーム大会参加者枠が埋まるかどうか、くらいでした。

しかし、熊本・宮崎と北上して福岡に入ったあたりからプレイヤー以外の観客がどんどん増えてきました。さらに四国、本州と進むにつれ、下手すると参加券が10~15分でなくなるほどの盛り上がりを見せました。

── 回を重ねるごとにどんどん盛り上がっていったんですね。翌年はいかがでしたか?

高橋名人:翌年の札幌で行った「スターソルジャー」の大会は、3000人ぐらい来たんじゃないでしょうか。それでも500人しかゲーム大会に参加できませんでした。

当時はメディアへの波及力もすごくて、『コロコロコミック』や『ファミマガ(ファミリーコンピュータマガジン)』などの雑誌にテクニックや攻略法が載っていましたし、テレビでも各社が攻略番組を放送していました。

── 雑誌やテレビでもとりあげられましたが、どうやったら16連射ができるのか不思議でした。まわりの男子たちが必死でマネしていましたねぇ。

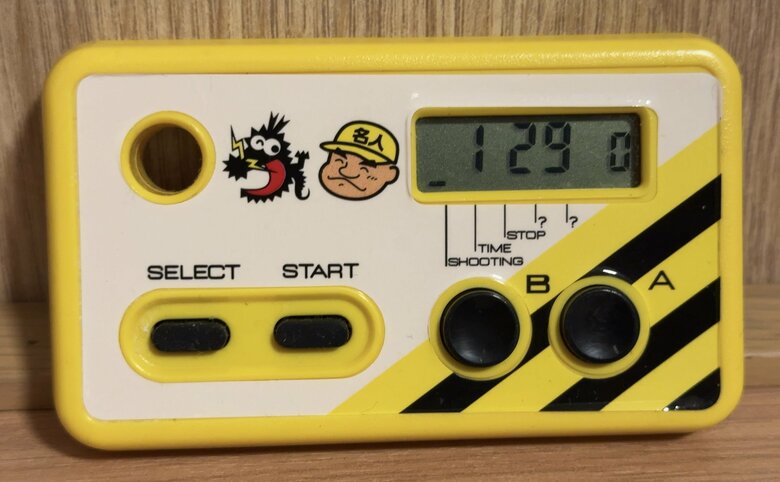

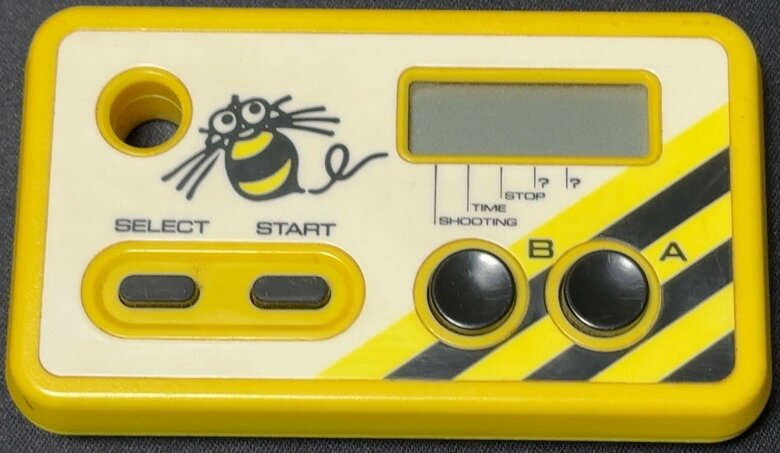

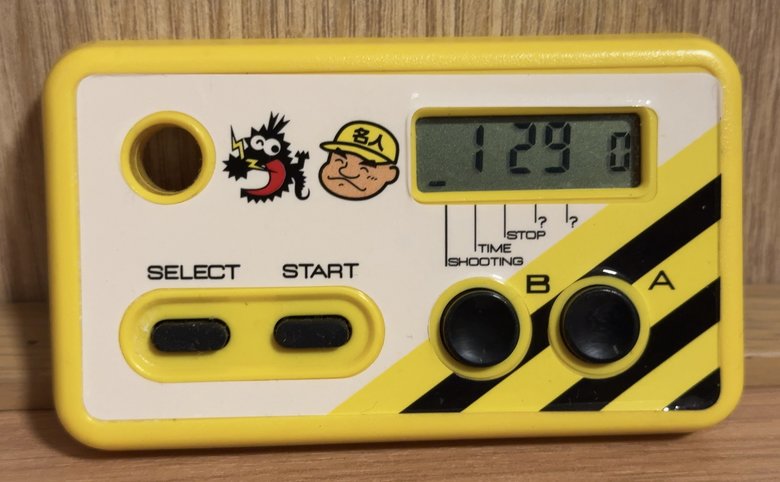

高橋名人:あれはボタンを押すというより、“震え”がコツなんです。筋肉も必要といえば必要。何連打できるかを測定する「シュウォッチ」という機器も発売されました。

── ブームのなかで、名人が印象に残っている大会での出会いはありますか?

高橋名人:いろいろありますよ。腕を骨折してギブスしているのに大会に参加して、どうやってプレイするの?というお子さんもいました(笑)。

86年の札幌大会では、朝4時に根室を車で出発して子どもふたりを連れてきたお母さんがいました。私がステージのそでに下がると、そのお母さんが服の裾をちょっとひっぱって「朝4時に出てきたのに、ゲーム大会に参加できない」と泣き始めたんです。

なんか本当にかわいそうに思えて、スタッフからもらって参加券を2枚あげたら非常に喜んでいましたね。

── 根室から札幌は車で5〜6時間かかりますよね。親も巻きこんでのファミコンブームだったんですね。

高橋名人:私は親御さんたちも巻きこまなければいけない、と思っていました。子どもだけですぐ来られる会場もあれば、一家で車に乗ってこなければ来られない大型店で実施することもよくありました。

そうすると、子どもが「行きたい」と言えば、親がスケジュールをあけないといけないわけですよね。親を巻きこむとなると、1か月前くらいから余裕をもって開催日程をアナウンスしなければなりませんので、販促の動き方も変わります。

── 多くの場合、ファミコンソフト購入の最終的な決定者は大人ですものね。

高橋名人:そうです。子ども自身がソフトを選ぶ機会としては、「お年玉」「誕生日」「クリスマス」の年3回しかチャンスはありませんからね。プラスアルファは大人次第です。ですから、いかにゲームが子どもにとって健全さを保つか気を配っていました。

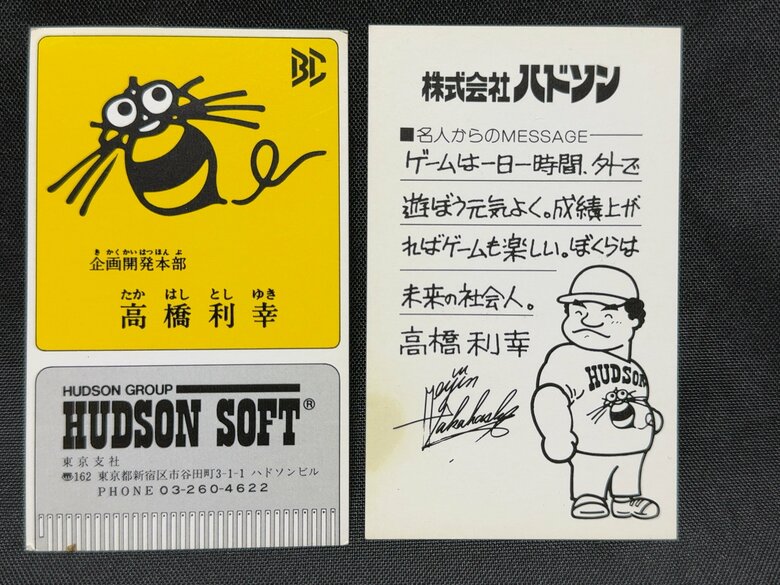

PROFILE 高橋名人

1982年にハドソン入社。ゲームの営業から開発まで様々な業務に携わるなか、1985年に「第1回全国ファミコンキャラバン大会」のイベントにて「名人」の称号を確立。以降、当時のファミコンブームを追い風に「ファミコン名人」としてTV・ラジオ・映画に出演。ゲーム機のコントローラのボタンを1秒間に16回押す「16連射(連打)」で有名。

取材・文/岡本聡子 写真提供/高橋名人