「30歳のころ急に“おにぎりを握って”」と、夫でもあるおにぎり店(ぼんご・東京)の店主から言われた右近由美子さん(71歳)。「そんな急なことさえ人生」と、波乱に満ちた日々を送る女将さんはカラッと笑いながら話してくれました。

「年齢差は27歳」常連客だったお店の店長と結婚

── 右近さんは「ぼんご」と、どんなきっかけで出合ったのですか?

右近さん:私は新潟県出身ですが、父親がとても厳格だったんです。それが嫌で19歳のときに最低限の荷物だけを持って、家出してひとりで東京にやってきました。

上野に到着したものの、仕事も住む場所も決まっていません。そのときの私は、東京の家賃の相場さえ知りませんでした。「会社がたくさんあるところなら、働かせてもらえるだろう」と、ビジネス街の大手町へ向かったんです。

ところが、その日は祝日でどの会社もお休み。平日だったとしても、田舎から出てきた子をすぐ雇ってくれる会社なんてあるはずないじゃないですか。

寒い日で雪もちょっと降っていてね。その日の宿もないから、しかたなく電車で上野に戻ってきたんです。途方にくれて、たまたま入った喫茶店で「働かせてくれませんか?」と頼んだら、「他の喫茶店で人を募集しているよ」と紹介してもらえて。運よく住み込みで働けることになりました。

── 東京に着いたその日に仕事も住む場所も決まったとは、すごいラッキーですね。

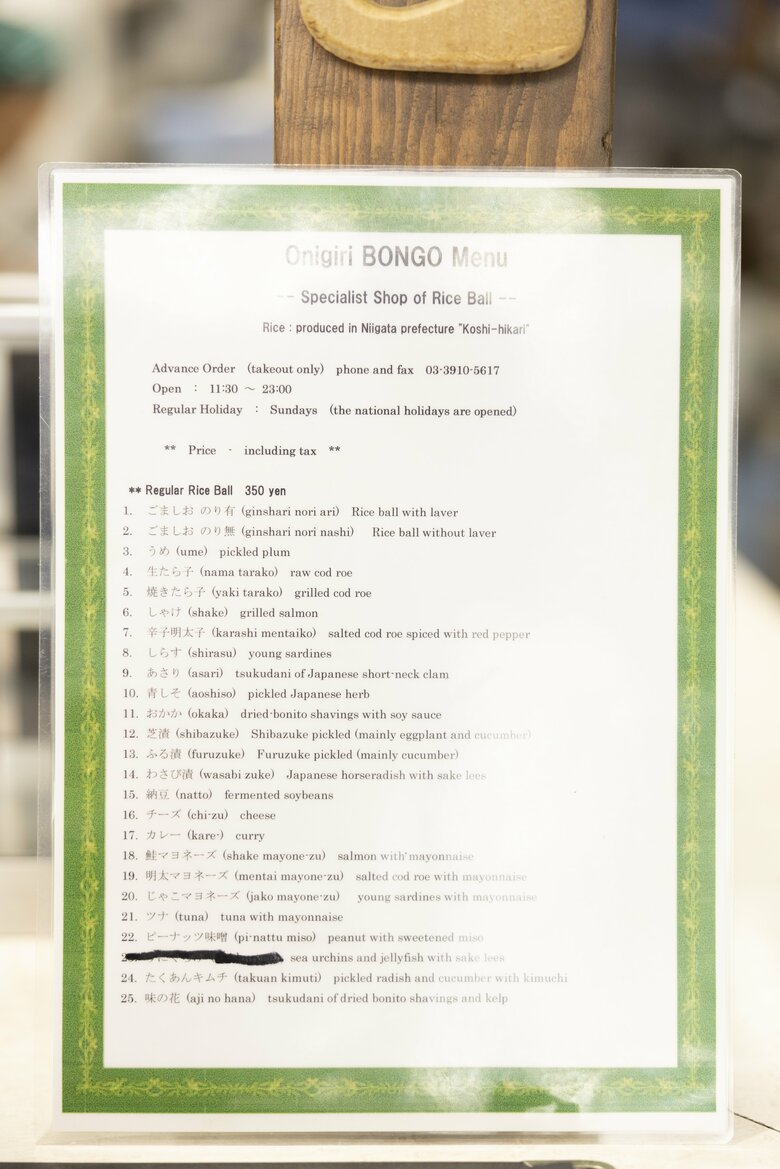

右近さん:でしょう?ところが、いざ東京で暮らしはじめてみたら、お米が口に合わなくて本当に困りました。新潟の米どころ出身だから、これまで当たり前のようにおいしいお米を食べていたんだと気づかされました。好き嫌いも多くて外食も苦手だから、パンやラーメンでしのぐ毎日でした。

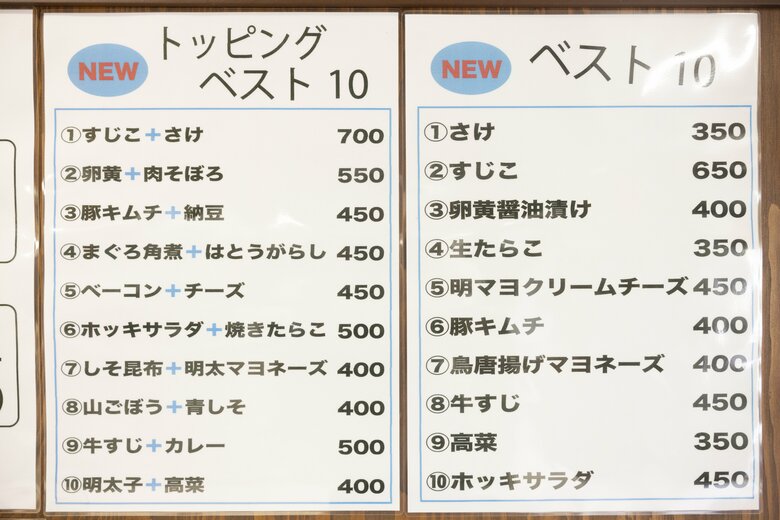

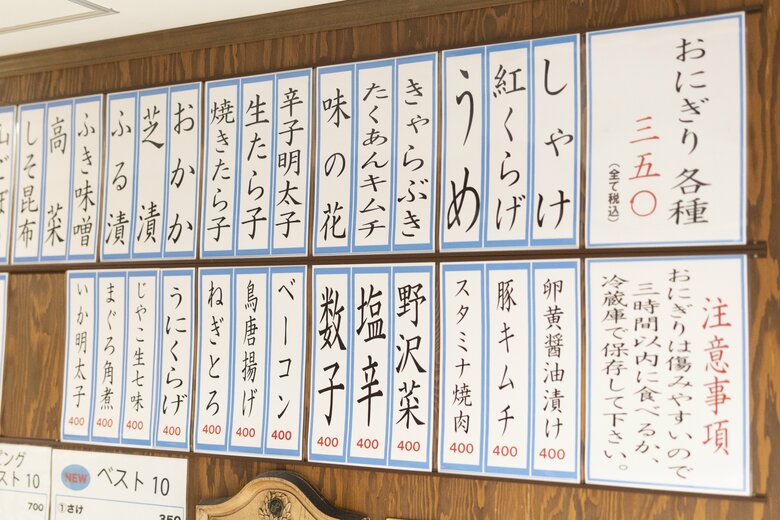

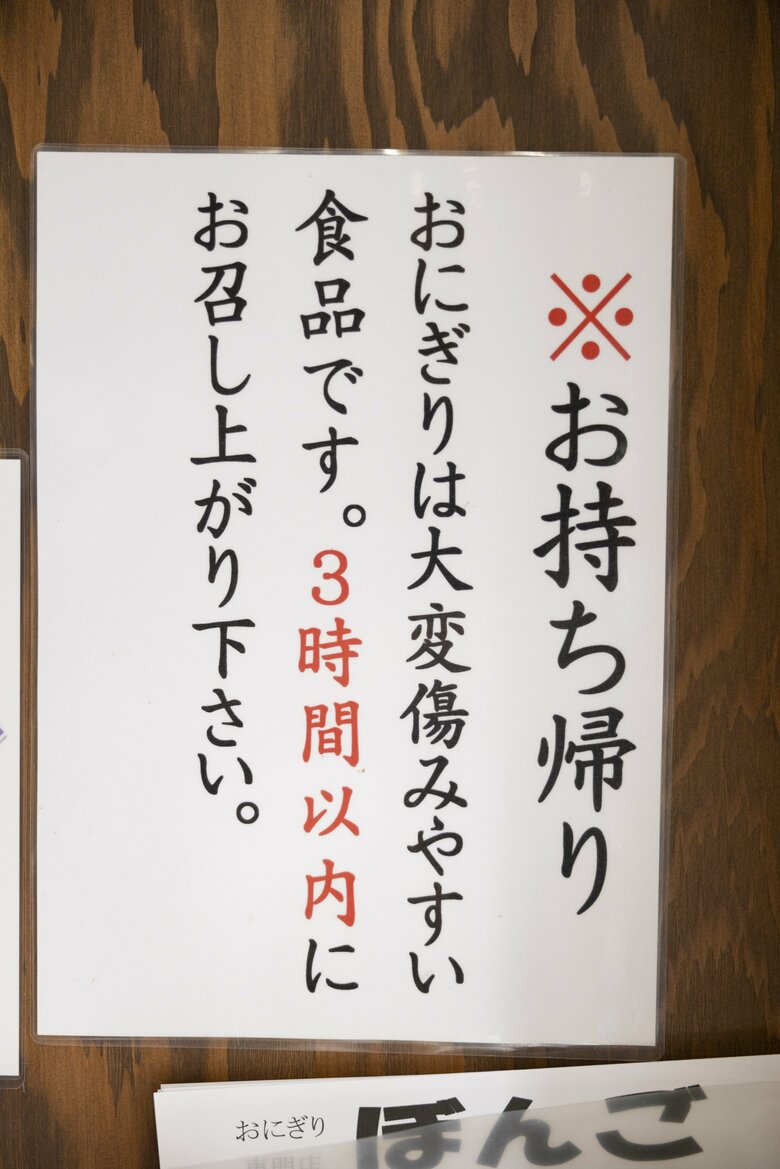

そんなとき、同郷の友だちが「おいしいお米を食べさせてくれるお店」として教えてくれたのが、「ぼんご」でした。炊き立てのお米と、当時メニューにあったナスのぬか漬けのおいしさに感動して、毎日のように通いました。お店でふたつのおにぎりを食べて、さらに4つ、5つ持ち帰っていたんです。お店の人たちは、私を所帯持ちだと思っていたみたいです。

通ううちに、店員さんや私の夫となる店長とも仲良くなりました。夫とは27歳の年齢差がありましたが、ウマが合ったんですね。あるとき、真珠の指輪を渡されたのがプロポーズでした。24歳で結婚した後、お店を手伝うようになりました。あとから聞いたら、夫は最初から私をおにぎり屋にしようと思っていたみたいです。

雑用から一転「明日からおにぎりを握って」と言われ

── お店を手伝うようになって、おにぎりも握るようになったのでしょうか?

右近さん:最初は皿洗いや雑用です。食べるのは大好きだったけど、おにぎり作りやお店の切り盛りにはまったく興味がなくて。お客様に出されるおにぎりを見て「いいなあ」とうらやましく思っていました。でも30歳くらいのとき、いきなり夫が「明日からお前がおにぎりを握れ」と言い出したんです。

── 無茶ぶりですね!それは急すぎて驚いてしまいますよね。

右近さん:私もだけど、常連さんもびっくりしたと思います。「昨日まで皿洗いだったのに、どうして?」って。自分がうまく握れないのがわかるから、お客様の顔を見られない。食材は同じでも、握る人が変わるだけで味はまったく変わるんですよね。

自信がなくてうつむいている私に、「代わりに握ろうか?」なんて軽口をたたく人もいました。「お前の味噌汁は世界一まずい」と厳しいことを言う人もいたけれど、実際そのとおりだから、何も言い返せません。それでも常連さんたちは優しくて、私が握った下手なおにぎりを食べてくれました。

とにかく練習の毎日です。必死に握って、10年くらい経ったとき、「あ、いい感じにできた」とコツをつかんだ瞬間があったんです。そこから少しずつ、お客様の顔を見られるようになりました。

── お客様の顔を見られるようになって変わったことはありましたか?

右近さん:やっぱり細やかに気づかいできるようになりました。「梅干しは味が濃いから量を入れすぎたらいけないんだ」とか、「この具は薄味だからもう少し多めでもいいな」と少しずつわかってくるんです。

50歳のときに夫が病気をして引退し、かわりに私が店の切り盛りをすることになりました。お店の経営、接客、夫の介護と毎日必死に働きました。朝8時から18時までお店で働いたあと、夫の病院に行く毎日でしたね。

いまの時代、働きすぎは自慢になりませんが、当時は「今日休んだら、明日お店を開けられないかもしれない」と不安で、日曜日もずっとお店を開いていたんです。10年くらいは夫の介護をしながらお店に立ち続けました。60歳ころでしたか、夫、父、母を1年半ほどの間に立て続けに亡くしました。

70代で見えてきた次の夢「若い人を後押ししたい」

── ご主人の介護も終わり、それでもお店は続けようと決めたんですね。

右近さん:夫を亡くしたとき、この先、何をしようかと悩んだんです。でも、ずっとおにぎりと関わってきたから、私にはこの道しかない。だからおにぎりを作って輝き続けられる人でいようと思いました。でも70歳を過ぎてくると、ずっと輝いているのも大変なんですよ(笑)。

それで、今度は「輝く人」を育てたいと思うようになりました。弟子というと大げさかもしれませんが、おにぎりを作りたい人の背中を押していきたいです。すでに、私のもとで働いていた人が独立してお店を持つようになっています。

「ぼんご」という名前は、夫がお店を立ち上げるときに名づけました。昔、夫はバンドでドラムを叩いていたから、それが由来みたいです。ドラムの音が遠くまで届くように、お店の味をたくさんの人に届けたい思いがあったんでしょう。最近はSNSを見た海外のお客様もいらっしゃるようになりました。ぼんごの味や思いが、世界中に伝わったら最高ですね。

PROFILE 右近由美子さん

おにぎり店「ぼんご」女将。1952年新潟市生まれ。高校卒業後、上京。上野の喫茶店の店員になる。その後、友人に誘われおにぎり店「ぼんご」に食事に行ったことが縁で、おにぎり屋の人生が始まる。

取材・文/齋田多恵 撮影/CHANTOWEB NEWS