中学生のトニーニョくん(15歳)と3人で暮らす、漫画家の小栗左多里さんと外国人でジャーナリストの夫・トニーさん。

夫婦で子育てをしていくなかで「異文化で育った者同士はどうやったら折り合えるのか?」と試行錯誤した経験から感じたことや自分の幼少期の体験を、それぞれに語ります。

今回は、前回(※)に引き続き「ひとり親」について。トニーさん自身ひとり親で育てられ、一時期は里親に預けられた経験もあるそう。当時を振り返って今思うことを語ってもらいました。

里親に育てられた経験が、僕の人生を良い方向に向かわせた

両親の離婚が原因で、僕は1歳からしばらくの間、1人の保護者のもとで育った。どういうわけか、ハンガリー人の父親が僕に対する親権を独り占めできたのだ。そういう経緯もあり、僕は一度もイタリア人である実の母に会ったことがない。

父親は離婚後約3年間ひとり親になったわけだが、その間僕は、父が仕事に支障がないよう血のつながりのない家庭に預けられた。行政が児童福祉法に基づいて動いたわけではないので、非公式の措置だった。言ってみれば、「里親」で「養育」された、ということになる。

1歳から4歳までなので当時のことは部分的にしか覚えていないが、よくあるステレオタイプと裏腹に、非常に楽しい時期として記憶に残っている。

楽しかった里親の家庭での暮らし

引き受けてもらった家庭は7人家族で、5人いる子どもたちはいずれも僕より年上。イタリア移民の家だった。めんどうを見てくれたティーンエイジャーの次女は、自分の好きな漫画や音楽をたくさん教えてくれた。

その歌の中にはイタリア語のものもあった。しかも標準語ではなく、南イタリアの方言で歌われた曲だったりした。その多くは愉快なもので、今も自分の”個人的カルチャー”の一部分になっている(興味がある人は、たとえば「Eh, Cumpari!」や「Luna mezz'o mare」を見つけて聞いてみてほしい)。

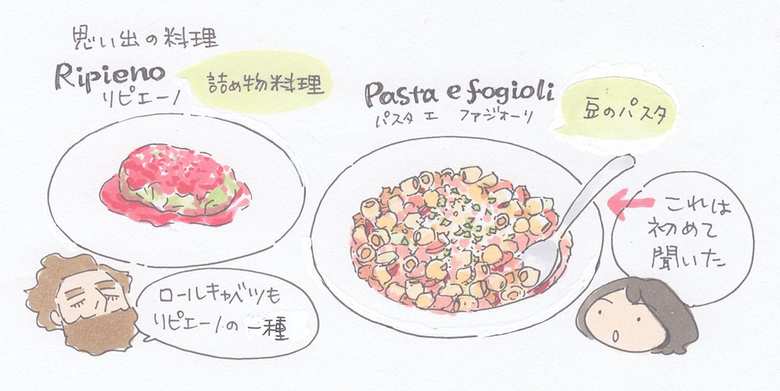

食べ物も当然イタリア料理で、当時の好物は詰め物。厳密に言えば、自家製の美味しいトマトソースがたっぷりかかったイタリア風ロールキャベツだ。イタリア語でリピエーノと言う。

4歳のとき、父親の再婚をきっかけにこの里親体験は終わり、子ども時代の残りをふたりの親のもとで暮らせることになったのだった。

他人に預けられた時期は僕にとって“銀の裏地”

「Every cloud has a silver lining」という慣用句がある。17世紀のある詩に由来するこの表現はヨーロッパに広く伝わり、わが家の家訓でもあった。よく「楽あれば苦あり」と日本語訳されるが、この意訳はちょっと気になる。「どんな雲にも“銀の裏地”がある」と直訳したほうが、英語のニュアンスに近い。

「“楽”は必ずやってくるから、しばらく待とう」というわけではなく、その「“楽”(つまり“銀の裏地”)に出会うためには、みずからそれを探さなければならない」と言いたいのだ。英語を話す人の多くは「不幸中の幸いは、こうして能動的に見つけなくてはならないものなのだ」と捉えていると思う。

生のイタリア語に触れた幼少期の経験のおかげで今がある

このことわざに出てくる“銀の裏地”。僕が子どものとき、よその家で過ごした時期の“銀の裏地”は何だったのか。

言語学で使われる言葉で、人が言葉に浸りきった状態になり、日常生活を通じて言語を獲得しようとする方法を指す「没入法(イマージョン)」がある。僕が里親のもとで一時期、イタリアの言語や歌、料理に慣れ親しんだことは、まさにそのような体験になっていたと言える。

実際僕は、高校時代に英語以外の言語に興味を持つようになり、言語学習が得意になっていったのだけれど、それも里親に預けられたおかげかもしれない。

子ども時代の自分が置かれた状況は理想的とは言えない。でもその一面が、自分の人生を良い方向に向かわせる原動力になった。それこそが“銀の裏地”だったのだ。

文/トニー・ラズロ イラスト/小栗左多里