中学生のトニーニョくん(15歳)と3人で暮らす、漫画家の小栗左多里さんと外国人でジャーナリストの夫・トニーさん。

夫婦で子育てをしていくなかで「異文化で育った者同士はどうやったら折り合えるのか?」と試行錯誤した経験から感じたことや自分の幼少期の体験を、それぞれに語ります。

前回「おにぎり3つだけでも子どもには『最高のお弁当』になる」で左多里さんが語ったお弁当の話を受け、今回はトニーさんが子どものころのお弁当にまつわる思い出を語ってくれました。

具がハムだけのサンドイッチ弁当が日常で、不幸だと思ったことは一度もない

「弁当」。この言葉は今「Bento box」という形で世界的に定着しているけれど、筆者が子どものころ、昼ご飯を学校へ持っていくときは必ず「紙袋」に入れていた。たかが袋、されど袋。それなりに記憶に残る、馴染みのあるアメリカならではの「弁当箱」だった。色は決まって、茶色。お金に余裕のある家の子はきっと1日だけ使って、帰りにゴミ箱に捨てていたのだろう。そうでない子は何度も使っていたので、だんだんシワシワになっていくのだ。

紙風船にちょうどいい材質と大きさなので、昼食後に空気を吹き入れて遊ぶ姿も日常の風景だった。それは手で打ち上げるような上品な楽しみ方ではなく、ちょっと“いけない”方法がお決まり。口に当てて、膨らませては手で叩いて、弾かせる。「パン!」となるべく大きな音が出るように狙ったものだ。もちろん、これは明らかに“迷惑をかけるための迷惑行為”であり、先生に見つかれば「別室で」叱られる羽目になった。

アメリカ人の弁当はごくシンプルで経済的なもの

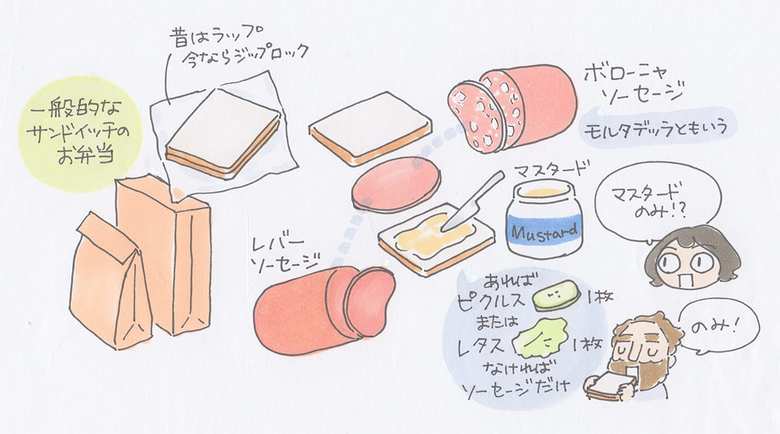

肝心の弁当の中身は、生徒によってさまざま。ただ、サラダ中心とかご飯に何かということではなく、かならずと言っていいほど、ごく普通の食パンのサンドイッチだった。その中でも、ボローニャソーセージを挟んだのが定番。このメニューの人気の秘密は値段。ボローニャソーセージは最も安いランチョンミートの1つだったのだ。

週1〜2回以上これとなるとさすがに飽きるけれど、それでもあまり文句を言う子はいなかったように思う。「なんせ“あれ”ではないから…」と言って、“クスリでも毒でもない”と思って食べていた。“あれ”というのは、レバーソーセージのこと。レバーソーセージもボローニャソーセージと同様、格安のランチョンミートだったのだけど、「臭い」と嫌がられ、かなり評判が悪かった。今でも、好んでレバーソーセージを食べるアメリカ人はだいぶ数が限られていると思う。

サンドイッチはランチョンミートでないときは、エッグサラダだったり、ただバターだけだったりした。でなければ、ダントツ人気ナンバーワンの「ピーナッツバターとジェリー」が定番。2枚の食パンにピーナッツバターとジェリーがそれぞれ塗ってあるというこれまたシンプルなもので、略して「PB&J」だ。

くだらない遊びに興じるのは古今東西同じ

ときには、クラスメートのとりわけ…“ユニークな子”たちが、持ってきた「PB&J」のうちの1枚を“うっかり”テーブルから落とすという「実験」を行っていた。「塗ってあった片面が地面に着地するかどうか」を確かめるのが、その目的だった。少なくとも“居残り”を命じられた子たちは先生にそう説明したらしい。

クラスメートの彼らは、そのとき得たはずの確率や物理学関連の知識を活かして、その後何か立派な職業に就いたかな。それとも、カフェテリアの掃除という当時の罰が彼らをいい方向に導いたかな。いずれにしても、休憩の時間のそういった経験が、何らかの人間的成長につながったはず…と祈りたい。

成長と言えば、2、3種類の平凡なサンドイッチを変わりばんこで長年食べていたことを思い返すにつけ、その経験はいったい自分に何を与えたのかと考えるようになった。あったとすれば、好き嫌いをなくしてくれたこと。つまり、あまり美味しくないものでも、そんなに文句を言わず食べられる性格が形成されたことだ。それにだって、かなり価値がある。ありがたいな。