30年以上続く、夏の風物詩といえば、「怖いな~怖いな~」でおなじみの稲川淳二さんによる怪談ナイト。この夏、喜寿を迎えた怪談家は、若かりしころは優秀な工業デザイナーだった。そこからなぜ芸能界へ?怪談の道へ?(全4回中の3回)

ボクシングのポスターをカッコよく変えたのは私

── 最近は、怪談家のイメージが強い稲川さんですが、キャリアのスタートは工業デザインだそうですね。どのようなものを作ってこられたのでしょうか?

稲川さん:新幹線の車内で使われている検札機の初期タイプ、バーコードリーダー、車のテストボディなど、いろんなものをデザインしました。私、ものづくりが大好きなんですよ。

── 身近な、あの製品を稲川さんがデザインしていたとは!なかでも心に残っている仕事はありますか?

稲川さん:工業デザインは内部の機械を作る会社と外側を作る会社が別で、私はデザイン会社の人間として、いろんなメーカーと協力して、ひとつの製品を作り上げるわけです。ひとりで完成させる製品には出合いづらいのですが、自然石を使った「車どめ」は自分ひとりで作ったものです。これは、1996年にグッドデザイン賞(公共空間用設備器具部門)を受賞しました。

── グッドデザイン賞の車どめ、今度、町なかで探してみます。そのほか店舗の建物設計など、さまざまなものをデザインされていますね。

稲川さん:工業デザインは立体をメインにする人が多いのですが、私はレタリングや絵ができるので、グラフィックやポスターもデザインしました。ボクシングの世界王者・柴田国明さんのタイトル防衛戦のときのポスターなども私が手がけたものです。それまでのボクシングのポスターって、あまり質がよくない黄色い紙に半分は赤コーナー、残り半分は青コーナーで囲ってあって、写真はモノクロで殺伐とした怖い感じでした。これじゃあ、若い女性は試合を観にいかない。「デザインを変えていいか?」と依頼主に聞くと、「いい」というので、私は白い紙を使って、色も赤や黒などをのせて、かっこいいデザインにしました。それから、ボクシングの試合告知のポスターがガラッと変わったんですよ。

アメ車や建物に憧れてデザイナーを目指すように

── 稲川さんが、工業デザインに興味をもったきっかけは?

稲川さん:私は小さいころから絵を描くのが大好きだったんです。もちろん、怪談も好きでしたが(笑)。戦後すぐに渋谷で生まれたのですが、渋谷や代々木はワシントンハイツ(戦後の占領時に米軍が有していた、兵舎・家族用居住宿舎などからなる軍用地の名称)があって、アメリカの車や建物をよく見かけました。物のない時代ですし、もうそれは憧れですよね。憧れているんだから、作るしかないじゃないですか。それで、デザイナーになろうと、小さいときから考えていたんです。

── 幼少期の思い出からですか。そして、桑沢デザイン研究所インダストリアル科へ。

稲川さん:学生時代は、勉強の合間に人を集めてよくパーティーを開いていたので、みんなから「コンパ屋」って呼ばれ、広く知られていました。違う学校の学生と、六本木の絨毯バー(当時流行していた、靴を脱いで入る酒場)を借りてパーティーを開いたこともあります。芸能人もけっこう来ていて、ごく自然に接していました。

舞台美術の仕事からなぜかテレビの表舞台へ

── 学生時代から顔が広かったんですね。シティボーイをおう歌しながら、工業デザインを勉強。卒業後は?

稲川さん:私はもともと、舞台美術をやりたかったんです。工業デザイナーは図面を引くのは得意だけど、レタリングなどができる人は少ない。でも、私はレタリングも絵も得意だから、その能力が必要とされる舞台のセット作りがいいなと。それで、舞台関係のプロダクションに行って、舞台セット作りを始めたら、舞台に出ることになっちゃったんです。というのも、舞台セットをやる人間は公演中も舞台袖にいるんです。舞台転換中は、間を持たせないといけないから、舞台に出て幕間に演じたりといろいろやっていたら、ウケちゃって。素人みたいなものですが、評判よかったので続けました。まぁ、出るのも、嫌いじゃなかったんでしょう(笑)。

── セットを作るはずの美術さんが表舞台へ。そのままテレビへ?

稲川さん:いえ、舞台美術をやりながら、劇団から頼まれて、マネージャー業もやりました。そこの劇団には子役さんがたくさんいたので、保護者からお子さんを預かって、テレビ局へ行って挨拶なんかして、また集合・解散場所に戻ってくる、というのをやったんです。預かってすぐに保護者が解散してしまうのも寂しいので、彼らを誘ってデパート最上階のレストランに行ったら、みんな喜んでくれました。「今後もぜひ、稲川さんでよろしく」と言われて、そのうち大人のタレントさんのマネージャーも兼ねるようになりました。気づいたらだんだんと深みにハマって…。

── 稲川さんに、いろんな裏方経験があるとは知りませんでした。

稲川さん:その流れで同年代のタレントさんについて、子ども向け番組のオーディションにマネージャー代わりで行ったんです。すると、現場で知り合いに会い、その番組のオーディションに出てみないかと言われました。子どもにもわかりやすくニュースを伝える番組で、ためしに出てみたら、子どもたちが大笑いして喜んじゃいました。プロデューサーから「稲川さん、スケジュールどうなっています?」とすぐに聞かれて、そこから続けてテレビに出るようになりました。

── 当時、テレビではコメンテーターやリアクション芸など幅広く活躍。そうしたタレント活動と工業デザインの仕事はどうやって両立していたのですか?

稲川さん:工業デザインはそんなに急ぐものでもなく、わりと時間も柔軟に対応できたので自分でスケジュールを組めたんです。いろんな取引先の担当者のお子さんが、ちょうど視聴者くらいの年代でした。子ども向け番組に出ると話が弾んで、デザインの仕事につながることも多かったんです。

── 55歳以降、怪談の仕事に集中されてからは、デザインの仕事はどのように?

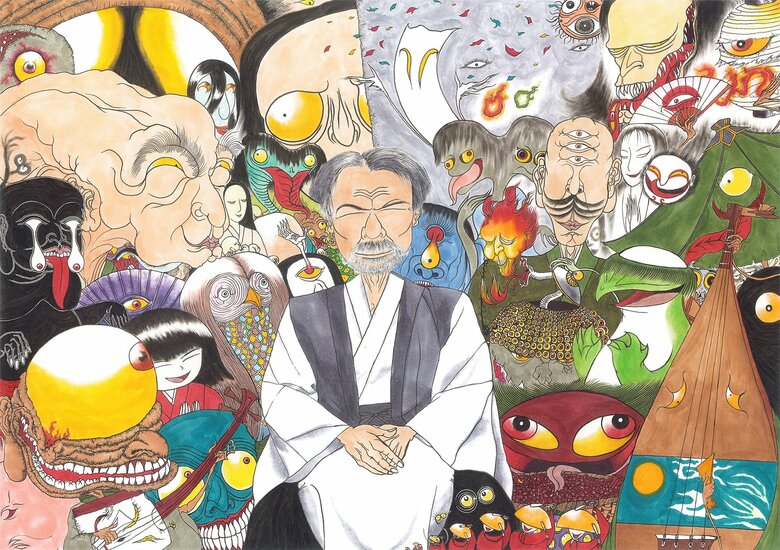

稲川さん:怪談一本に絞ってからは、デザインの仕事はしていません。本当のこというと、今でもデザインやものづくりが大好きなんですよ。だから、デザインをやり出すと、たぶん怪談ができなくなってしまいます。ものづくりは代わりがいるけど、怪談は他の人には任せられないので、やはり私は怪談をやらなくちゃと思います。今は、障がい者アーティスト対象の絵画作品コンテスト「稲川芸術祭」に協力し、応援する立場でデザインや絵にかかわっています。

PROFILE 稲川淳二さん

いながわ・じゅんじ。怪談家。1947年、東京都渋谷区生まれ。桑沢デザイン研究所を経て、工業デザイナーとして活動。1996年通商産業省選定グッドデザイン賞「車どめ」を受賞。その一方で、タレントとして、ワイドショー・バラエティー・ドラマと多くのメディアに出演。また、怪談界のレジェンドとして、若者からお年寄りまで広いファン層を持つ。“稲川淳二の怪談ナイト”の全国ツアーは、32年目を迎える。

取材・文/岡本聡子 写真提供/ユニJオフィース、オフ・ショア―、ジェイ・ツー