毎年11月は、厚生労働省の定める「児童虐待防止推進月間」。「虐待する親の気持ちなんてわからない」「かわいそうで報道を直視できない」という人にこそ知ってほしい、児童虐待のリアル。実の母から虐待された経験を持ち、現在はパートナー、ネコと穏やかに暮らす歌川たいじさんは、虐待は「洗脳のようだった」と話します。

映画化もされたコミックエッセイ『母さんがどんなに僕を嫌いでも』の作者である歌川さんに、虐待を受けた経験と、心の傷を癒やすまでの歩みを伺いました。

「何をされたか」ではなくて「どんなに傷ついたか」

── お母さまからの虐待で、いちばん傷ついたのはどのような言葉や行為でしたか。

歌川さん:母からの虐待がひどくなったのは、僕が11歳のころ、両親が離婚して母と姉と三人で暮らすようになってからでした。

もちろんぶたれたら痛いし怖いし、顔や体つきのことでひどいことを言われるのも悲しかった。

でも、それ以上に心を傷つけられたのは、「自分にはなんの価値もない」と思わされたことでした。

自分は醜くて汚くて、生きている価値がない。だから母に暴力をふるわれるし、話しかけたって返事もしてもらえない。物心ついたころから家を出る17歳まで、長い時間をかけて僕はそう思い込まされていました。

でもね、当時の写真を見ると、かわいいんですよ、僕(笑)。

母にされたいちばんひどいことは「洗脳」だったんだということに、あとから振り返って気づきました。

── 「洗脳」という表現に、虐待の根の深さが表れていますね。

歌川さん:虐待もいじめも同じです。

何を言われたか何をされたかより、「自分には価値がない」と洗脳され、孤立させられることによるダメージが大きい。

やる側も自分を洗脳しているんですよね。「悪いのはこの子だから、教育してやらなきゃいけない、罰してやらないといけない」と。

大きく報道されるのは、ひどい身体的虐待をされた子が亡くなってしまうような悲惨な事件がほとんど。でも、表に出ていない心理的虐待やネグレクト、性的虐待はたくさんあります。虐待されている子は洗脳されていて、あきらめてしまうから、表に出てきにくいんですよね。

日本では、「何をされたの?」ということが注目されがちですが、児童虐待への支援が厚いイギリスでは「どれだけ傷ついたの?」ということに重点が置かれます。

言葉や暴力はもちろんですが、その背景にある洗脳によるダメージに目を向ける必要があると思います。

傷は薄紙がはがれるように癒えていく

── 傷ついた心をどのように癒していったのですか。

歌川さん:本にも描いたのですが、僕には大きな気づきを与えてくれる人との出会いがありました。

その一人が、「ばあちゃん」と呼んでいた人です。父が経営していた工場で働いていた女性で、子どもの僕を掛け値なしにかわいがってくれました。僕は子どものころ絵本を描くのが好きで、ばあちゃんに見せるといつも褒めてくれた。

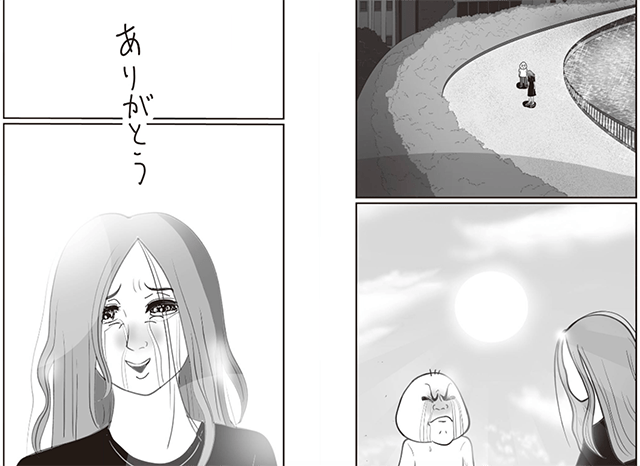

両親が離婚して、母と姉と家を出てからはばあちゃんとも会っていなかったんですが、17歳のころ、偶然ばあちゃんが末期がんだと知らされて、病院へ会いに行きました。

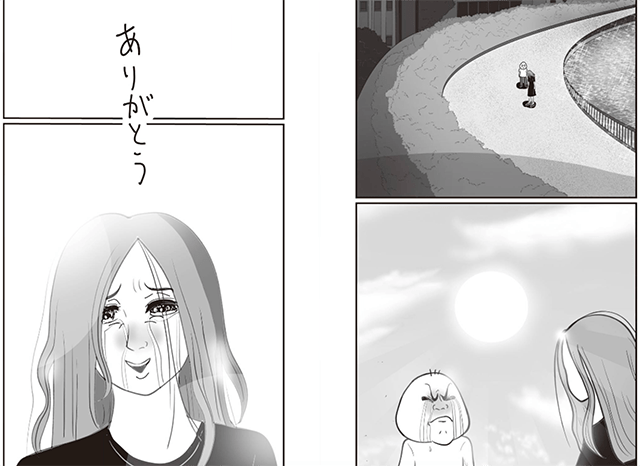

当時、太っていた自分を「ブタ」と自虐する僕に、「僕はブタじゃないって言って」とばあちゃんは言ったんです。僕はばあちゃんの前で何度も、「僕はブタじゃない」と言い続けました。

僕は、自分で自分の人生を選んでもいいんじゃないか、そして幸せになってもいいんじゃないかと思えるようになったのは、ばあちゃんのおかげです。

── ばあちゃんがいてくださって、本当によかったです。

歌川さん:勉強をして通信制の学校に通い、会社員になりましたが、親への恨みや自分は欠陥品なんだという思いはなかなか消えませんでした。

そんな僕の支えになってくれたのが、友達の存在です。

あるとき友人の一人に、「親を恨んだり、自分を憎んだりしているのが、本当のうたちゃんなの?そのもっと奥に、本当の本当のうたちゃんがいるんじゃない?」と言われてはっとしたんです。

「うたちゃん、どうしてそんなに自分のことが嫌いなの。僕はうたちゃんのこと大好きだよ」と言ってくれた友人もいます。

この二つの言葉は印象的だったから本にも描いたし、映画でもそのシーンは盛り上げていただいたのですが、ある日突然、劇的に自分が変わったというわけではないんですよね。

長い間いじめにあっていて友達がいなかった僕にとっては、一緒にごはんを食べたり笑ったりする友人がいてくれて、「うたちゃん、来いよ」って気軽に誘ってもらえることが、すごく嬉しかった。

友達との何気ない日常の積み重ねが、少しずつ心の傷を癒やしてくれました。まさに薄紙が1枚1枚はがれるような感じです。

親と離れるには、自分が幸せになるしかない

── お母さまから、謝罪の言葉はあったのですか。

歌川さん:母は僕が31歳のときに亡くなりました。

13年ぶりに会ったとき、母は再婚相手を亡くし、借金を抱えて生きる希望を失っていました。

僕はそんな母に寄り添おうと決めて、振り回されながらも母を懸命に支えました。

最期まで母から謝罪はなかったけれど、亡くなる前に「ありがとう、たいじがいてよかった」と言ってくれた。

その言葉で、僕のなかでは決着がつきました。

父が亡くなったのは一昨年です。

母が亡くなったときに突然現れて香典をねだるような父だったので、連絡先も教えずにいたのですが、病状がよくないと聞いて、迷いましたがお見舞いに行きました。

「僕、本を出したんだよ。映画にもなるから観に来てね」と言ったら、父は号泣しました。

「つらい?」と聞いたら「自業自得だ」と。父からも謝罪はなかったけれど、この言葉でもう終わりにしよう、と思って一緒に泣きました。

── ご両親のことを受け入れられるのは、歌川さんの心が満たされているからでしょうか。

歌川さん:そうですね。

今は「毒親」とか「親ガチャ」なんていう言葉もあって、「親から逃げなさい」「親は捨てていい」というメッセージが発信されている。

親を捨てたい気持ちはよくわかるんですが、親を捨てて逃げても、それで終わりじゃない。

洗脳されている子どもにとって、親は自分のなかにいるものなんです。物理的に距離を置くことはできても、自分の中に親がい続ける限り、恨みも消えません。

自分の中にいる親と離れるには、自分が幸せになるしかないんですよね。

…

つらい体験を笑顔で話してくださった歌川さん。虐待による心の傷が、「薄紙が1枚1枚はがれるように」少しずつ癒えていったという表現が印象に残りました。

PROFILE 歌川たいじさん

1966年生まれ。2013年、虐待の経験を綴ったコミックエッセイ『母さんがどんなに僕を嫌いでも』(KADOKAWA)を刊行。2018年に映画化される。パートナーとの日常を綴ったブログ『ゲイです、ほぼ夫婦です』も人気。

取材・文/林優子