アプリなどオンラインで学べる「ほぼ日の學校」をスタートした株式会社ほぼ日。クリエーター、スポーツ選手、学者から占い師まで、個性豊かな「先生」が、みずからの人生経験や専門分野について授業を行っています。

いま必要とされる「学び」について聞いた前回に続き、ほぼ日の社長でコピーライターの糸井重里さんに、ほぼ日の學校づくりの裏側を語っていただきます。

今の時代を考えたら“新聞”ではなく“アプリ”

──「学校」をつくるにあたって、アプリという形を選んだのはなぜですか?

糸井さん:

ほぼ日は、ウェブサイトで「ほぼ日刊イトイ新聞」をつくっていますが、いまの時代、新聞という形式のなかで新しいことをやっていこうとするのは難しい。

そこで、「学校」という入れ物をつくれば、新しいことをやれるんじゃないかと思いました。それにアプリなら、コンテンツが寄り集まってきて、文字を読むのが面倒くさい人は聞けるし、聞くのが面倒くさいなら読めるでしょ。

アプリの学校は「いつか、やろう」って思っていたんです。スマホをこれだけみんなが空気みたいにもっている時代に、そこを避けて通ろうとするのは、頑固すぎるなと思って。

でも当時は、(ほぼ日の學校が目指す)「生々しさ」というのはアプリで出せるんだろうかっていうのが分からなかった。

「アプリを自分たちが使いこなせるか」「なにやっていいか分からない」というのが強すぎたから、まずは人が学ぶとか、人が話すとか、それが成り立つか、ということから始めたくて、2018年にライブ授業で学ぶ「古典の学校」を始めました。

人生を変える学びは、案外身近なところにある

ある日、知り合った銀行の人が、「古典の学校はものすごく面白いですね。ものすごく可能性がありますね」と、本気でほめてくれました。

そのとき僕らは、「たいした事やれてないな」とイライラしてたくらいなんだけど、「ああいうところにあるものが大事だってことは、これからの時代、みんなが思うようになると思います」と、その人はほめてくれたんです。

たとえば柔道部時代に先輩に言われたひと言で生きている人だっている。本当に必要な学びは、そういうことじゃないか。

「みんな記号みたいに、SDGsとか、社会貢献とか、いろんなことを言うけど、本当は根っこにある人間の力みたいなものを信じて、楽しく生きていこうというような考えが本当に必要とされてるんですよ」って。

それで学校のことをもっと真剣に考えるようになったんです。そういうことを真剣に相談する友達と合宿して、お金のことも技術的なことも考えずに、「こうだったら最高に贅沢だよね」というのを考えて、(アプリの学校の)スケッチを描きました。

たとえば、「先生がいま言った言葉をとっておきたい」と思ったら、クリックすれば、自分のノートに記録される。「あの話をまた聞きたい」と思ったら、言葉で検索して戻れる。そういう機能を技術的にできるかどうかは別にして(構想に)入れました。

10月上旬にはWeb版をリリースするから、パソコンやタブレットでも授業を受けられるようになります。

コーヒー一杯分の“気楽さ”でじわじわ広げる

──どのような人に学びを届けたいですか?

糸井さん:

ほぼ日の學校のキャッチコピーは「2歳から200歳までの。」です。あらゆる人に参加してもらいたいと思っています。

価格を決める時も、その点を強く意識しました。その値段でやれるのかどうかを考えずに「コーヒー一杯にしては高いかな」という冗談が言える数字を考えたんです。

ほぼ日の學校は月額680円ですが、数字が分かる人はみんな、それではやっていけないと、青くなっていましたね。でも「2歳から200歳までの。」というコンセプトを実現するには、この価格でなんとかやっていくべきだろうと思いました。

月額1500円にしたり、「これは価値があるから1万円出す」という人を対象にしちゃうと、ちょっと違う世界になってしまうんじゃないかと。

大人には、小学生に「おじさんが680円出してあげるよ」って言ってほしいんですよね。さすがに小学生は680円出さないと思うから。

興味のない人を“つかまえる”ための戦略

──学びをより多くの人に届けるために、意識しているポイントを教えてください。

糸井さん:

授業のタイトルづけは最終的に僕がほとんどやります。下手っぽく書くのも含めて、最終的には僕のふるいをかけています。

先生役の人を詳しく知っている人と、知らない人っているじゃないですか。タイトルづけで大切なのは、詳しく知ってる人も「それなら許す」って思えるかがひとつ。

「顔だけ知っているような気がする」っていう人や、「え、それなに?」と距離を置いた人がどう感じるかがひとつ。それから、先生本人が嫌じゃないかっていう3つを意識しています。

カレー屋にたとえるなら、「どうやって店のカレーの香りを外にもらすか」、それから「作っている本人ががっかりしないか」ということです。

たとえばスパイスには、炒めることで出てくる香りがあるんですが、店を取材して、スパイスをちょっと焦がしてあるとわかったら、「ちょっと焦がしてあります」と書く。

そうすれば、カレー好きな人は興味を持ちます。作り手も、そこはわざわざ言う必要もないかなって思ったことなんだけど、「スパイスちょっと焦がしてあります」って書かれたら、悪い気はしない。

カレーなんか興味がない通りすがりの人は、「スパイス焦がしてあります」と書いてあっても立ち止まってくれないだろうけど、それに加えて「お腹が減ってなくても全部食べられます」とも書いてあったら、どう?

「ぜったいうまいな」って思いますよね。

「そいつの話は聞くべきだ」に応えたい

──ほぼ日の學校はこれからどう展開していきますか?

糸井さん:

学校っていうと、本を読む人が、本を読む人同士で集まりがちだけど、たとえば、その真逆とも思えるのが、野球やる以外はテレビも見てなかったという(帝京高校)野球部時代の石橋貴明さん。

そういう人も、ほぼ日の學校でやった(「バントの神様」の異名を持つ)野球解説者・川相昌弘さんが、野球の面白さを語る授業は、絶対見たいと思うはずなんです。

どんな人でも学びたいことがあり、いちばんやりたいことをさておいても、そいつの話は聞くべきだと思うことがある。

それに応えられるのが、ほぼ日の學校のすごみだと思っています。これから、そういう授業をどんどん増やしていきますよ。

…

私たちの好奇心を刺激して、能動的に学びに向かわせる、ほぼ日ならではのやさしい戦略を感じました。まだ産声を上げたばかりのほぼ日の學校。これから、どう成長していくのか楽しみです。

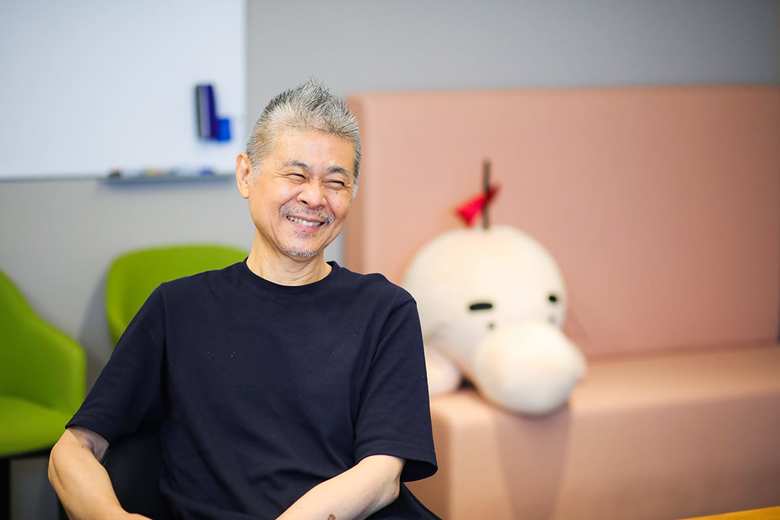

PROFILE 糸井重里さん

株式会社ほぼ日代表取締役社長。コピーライター。「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。2016年糸井重里事務所を「株式会社 ほぼ日」に改称。2021年「ほぼ日の學校」をアプリで開校した。エッセイスト、作詞家としても幅広く活躍している。

取材・文/木村彩 写真/桜木奈央子