日本全国の福祉施設とアートのライセンス契約を結び、障害のある作家のアート作品を軸に、新しい価値や文化の創造を目指す株式会社「ヘラルボニー」。

代表取締役の松田崇弥さんに、アーティストが生み出す作品とその背景、そしてアートを通して変えたいことについて話を聞いた。

「障害者」という人物はこの世に存在しない

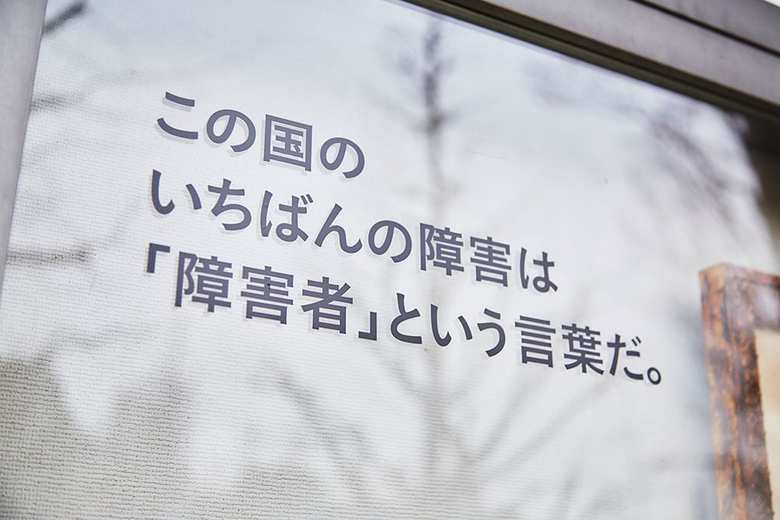

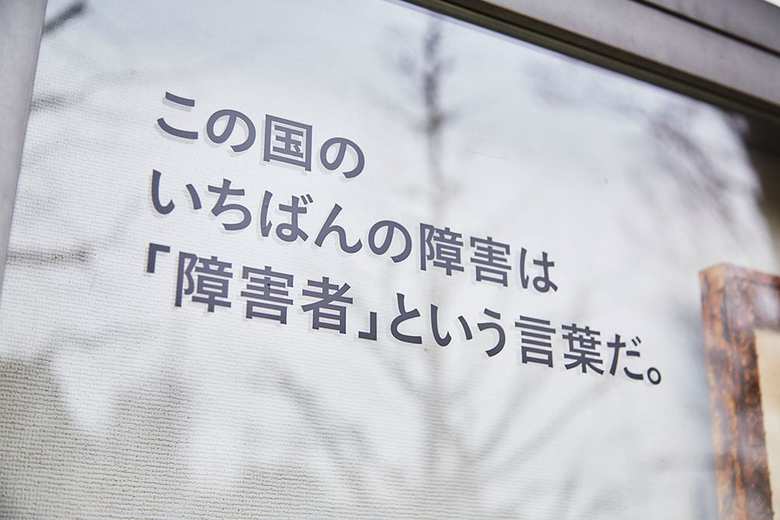

2020年2月、松田崇弥さん率いる株式会社ヘラルボニーは、会社初の意見広告「#障害者という言葉」を東京都霞ヶ関駅の掲示スペースに掲載した。

“この国のいちばんの障害は「障害者」という言葉だ”というコピーとともに、金色の額縁に入れられた「障害者」という言葉がシュレッダーにかけられている。

この意見広告には、「障害者」という言葉に、改めて目を向けてほしいという想いが込められていると松田さんは語る。

「障害者という言葉からは、“欠落”や“ハンデイキャップ”というイメージが連想されがちです。この言葉は日本社会が抱える空気を表しているような気がします」

知的障害のある人を表す言葉は、時代とともに変化してきた。少し前までは、“白痴”“精神薄弱”と言われてきたが、ここ20年ほどは“障害者”という言葉でカテゴライズされるようになっている。

“障害者”という言葉自体を考え直そうと国が検討会を開いたこともあったが、結局新しい言葉は見つかっていないままだ。

「ヘラルボニーでは、“障害”は、欠落ではなく“違い”であるという認識を持っています。

そう考えると、この世に“障害者”という人物は1人もいません。この言葉によって、多様な方々を一括りにしないという思いを込めて、僕らは“障害のある人”と表現するようにしています」

「障害者アート」という言葉を使わない理由

ヘラルボニーは、全国30以上の福祉施設のアーティストたちとライセンス契約を結んでいる。

このアーティストとは、障害のある人たちのこと。彼らが創作したアートデータの著作権を扱い、そのデータを軸にした対企業向けのビジネスの他、自社でもアートデータを活用したアパレルブランドを展開している。

ヘラルボニーが取り扱うアート作品を見ていると、とにかく圧巻される。創作者のエネルギーがまっすぐにこちらに向かってくるような勢いのある作風もあれば、気の遠くなるほど緻密なパターンをリズミカルに描いた作風もある。

自社ブランドでは、それらの情熱的ともいえる作品を、冷静で洗練されたデザインに落とし込み、日常生活の中にさらりと「異彩」を溶け込ませている。

ホームページには、こんな文章が綴られている。

障害のある人が「できない」ことを「できる」ようにするのではなく、「できない」という前提を認め合う。社会のために彼等を順応させるのではなく、彼等の個性のために社会が順応していく。 株式会社ヘラルボニーは、そんな社会を夢みて”異彩を、放つ”福祉実験ユニットです。

「先程の言葉の表現の話に戻りますが、僕たちは『障害者アート』という言葉は使いません。

なぜなら障害がアートのカテゴリーのように強調されてしまい、差別的な表現につながるからです。

ヘラルボニーではアーティストの方々への敬意を込めて、フランス語の『アール・ブリュット』

(※1)

、英語の『アウトサイダー・アート』

(※2)

という言葉を使っています」

(※1)(※2)1芸術的訓練を受けていない、知的障害や精神障害がある人などが描く独創的な作品。フランス語で「アール・ブリュット」英語で『アウトサイダー・アート』と表現されている。

会社の売り上げ規模のバランスは、6割が対企業取引、あとの4割が対顧客向けの自社アパレル。今後は前者の比率をもっとあげていきたいと松田さんは続ける。

「アパレルをやっているのは、イメージ戦略もありますが、クライアントに対して、こんな風に展開できるという具体例を提示する意味もあります。

ヘラルボニーのバッグやスカーフ、傘などを購入していただくこともそうなのですが、たとえばアートデータを使った工事現場の仮囲いだったり、オフィスの壁紙、電車のラッピングなど、デザインとして使用していただくことが、アーティストたちの収入につながっています」

一般雇用に比べ、障害者雇用の賃金は低い傾向があるなか、ヘラルボニーの価格設定は強気だ。そこには、“障害のあるアーティストの作品”という先入観を外しても、純粋にアートとしての価値があるという強い意志を感じる。

そんな松田さんらの元には、親御さんや福祉施設の職員から“毎日シャワーのように”お礼連絡が届く。

「なかには、『息子のアート活動でのお給料で、家族で焼肉を食べに行きました』というご家族からの連絡もあります。

僕らは、アーティストの作品を商品化する際、必ずその商品を1つプレゼントすると決めていて。

形になった商品を贈ると、ご家族もそうですが、本人にとても喜んでもらえるのもとても嬉しいです」

それぞれに人生があり、日常を生きている

アーティストの中で1番のお気に入りは誰ですか、とたずねると、沈黙が続き、ひとりには絞りきれないと松田さんは困った顔で笑った。

「たとえば佐々木早苗(ささき・さなえ)さん。彼女は、1年とか1年半とか、ある一定の周期はひとつの作品に没頭されます。でもその作風が、突然ガラッと変わるので驚かされます。

刺繍の作品は、1個を作るのに約半年かかっていて。ひとつひとつをつなげて集合体にしていますが、カラフルな円をモチーフにした力強い作品もあります」

刺繍、切り絵、キャンバス…と創作素材を変えていく彼女の作品は、とても、ひとりの人の作品とは思えない。

「小林覚(こばやし・さとる)さんは、普通の字は書けないというか、書かないのかな。でも、文字や数字をつなげることが得意。僕たちはそれを『さとる文字』と呼んでいます」

「八重樫季良(やえがし・きよし)さんは、とても印象深いアーティストの1人です。フェルトペンで大きな紙に描くのですが、いっけん、幾何学みたいに見えますけど、実は、建築物を描いていて。

彼は、障害があることで、周囲に隠されるように生きていた。でも、社会的なつながりが家族や施設の職員だけというなかで50年間描き続けた彼の作品は、駅のラッピングにもなったんです。

残念ながら64歳でお亡くなりになったのですが、彼の作品はこれから先もずっと生き続けていくと思います」

ひとりひとりの作品やその人柄を、リスペクトを込めて愛おしそうに話す松田さん。その根底には「障害者という集団ではなく、個で見てほしい」という強い思いがある。

障害の有無に限らず、それぞれに人生があり、普遍的な日常を生きている。

私たちは「障害者」という言葉を使うとき、その先にどんな人を想像しているだろうか。そのひとりの人の生活や息づかいまで、想像したことがあるだろうか。

「オタク」のように「障害」という言葉のイメージを変えたい

「誤解を恐れずに言うと、僕たちヘラルボニーは障害があるからこそ作れるものがあると、考えていて。

“障害者”という文脈を強調せず、世の中に浸透させて「価値」を高めていくことを目標にしています。

最近それはどういうことなのかなって考えたことがあるんですが、わかりやすく例えるなら、“オタク”という言葉の変遷に近いかもしれないな、と思いました」

不意にオタクという言葉が出てきたのは、どういうことなのか。

「僕たちが子どものころ、『電車男』というドラマでブームが起こりましたが、その少し前まではオタクに対して、風当たりがきつい時期があったと思います。

でも少しずつオタクに対する社会的な認識が変わり、2021年には経済産業省がオタク文化を海外に発信しているし、現代アートの世界でもオタク文化は非常に高値で売買されています。

どういうことかというと、“オタク”という言葉自体にネガティブなイメージがなくなってきていて、むしろ価値が高まっている。ここ十数年で言葉のイメージが変容し、パラダイムシフトが起きているんです。

障害という言葉は、今はネガティブに使われることが多い。でも、ヘラルボニーが台頭していくことで、障害のあるアーティスト作品が広く知られるようになれば、それが変化していくのかなって」

実際に、ヘラルボニーの作品を「障害のある人のアートだから」という理由ではなく、「ただ好きだから」と選ぶ人が増えているという。

「先日、『私は自分のことは嫌いだけど、ヘラルボニーの服をまとっている自分は好きです』とツイートしてくれた方がいました。

そんな誰かの一歩になったことがとてもうれしかったです。

僕たちのミッションである『異彩を、放て。』の先にある理想の社会は、障害という言葉に対するネガティブなイメージが変容し、価値を認められていること。

これからも福祉実験ユニットとして、新たな文化をどんどん生み出していきたいと思っています」

PROFILE 松田崇弥(まつだたかや)さん

取材・文・撮影/桜木奈央子 取材協力/THE MARKET powered by TBS